2025年2月22日

不当解雇

休職は何ヶ月でクビになる?休職期間満了や繰り返しでの解雇と対処法

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025/04/05

労働一般

労働局のあっせんによる解決金相場が分からず悩んでいませんか?

あっせん手続による早期解決に魅力はあるものの、適正な金額を下回る金額での解決はしたくないですよね。

労働局のあっせんによる解決金とは、労働者と使用者の個別的な紛争を解決するための対価として支払われる金銭をいいます。

あっせん手続における解決金相場は、事案により異なるものの、20万円程度となることが多く、中央値は15万6400円とされています。

しかし、労働審判の解決金相場は50万~200万円程度であり、あっせん手続とは相場が大きく異なります。

これは、あっせん手続は第三者が最終的な判断を下すことはなく、当事者の話し合いで決着してしまうためです。

実は、あっせんの解決金が相場よりも少ない事案の多くは、交渉力の格差が大きく影響しているのです。

この記事をとおして、あっせんを検討している労働者の方々に解決金について必要な知識と交渉のノウハウを簡単にお伝えすることができれば幸いです。

今回は、労働局のあっせんによる解決金相場を説明したうえで、支払いまでの流れについて解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事を読めば、労働局のあっせん手続で適正な解決金を獲得するにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働局のあっせんによる解決金とは、労働者と使用者の個別的な紛争を解決するための対価として支払われる金銭をいいます。

労使間でトラブルが発生した場合、労働局に相談することができます。

相談を受けた労働局は、トラブル解決に向けて助言や指導を行います。しかし、助言や指導は強制力がないため、解決できないこともあります。

この場合、あっせんを行うよう勧められることがあります。あっせんの申請をすると、労働問題の専門家を交えて労使間で交渉することになります。

交渉の結果、労使間で話し合いがつけば、解決金として金銭を支払うこともあります。

こうして支払われる金銭が、労働局のあっせんによる解決金ということになります。

労働局のあっせんの対象となる紛争には条件があり、その条件は個別労働紛争であることです。

個別労働紛争とは、個々の労働者と使用者との間で生じるトラブルをいいます。

例えば、個別労働紛争の具体例として以下の4つが挙げられます。

他方で、次の3つはあっせんの対象にはなりません。

そのため、労働局のあっせん手続を利用したい場合には、個別労働紛争に該当するか確認しておくといいでしょう。

あっせん手続における解決金相場は、20万円程度となることが多く、中央値は15万6400円とされています。

ただし、事案によっては解決金が100万円を超えることもあります。

解決金に散らばりがあるのは、労働条件や紛争内容など、労働者ごとに置かれている状況が異なるためです。

例えば、雇用契約の終了に関するトラブルの場合、解雇された事案の方が解決金は高くなりやすい傾向があります。

(参考:厚生労働省‐労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析)

(参考:労独立行政法人 労働政策研究・研修機構‐労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析)

解決金相場は、実際の事例を見ていくと分かりやすくなります。

例えば、解決金相場の把握に役立つ事例3つを簡単に整理すると以下のとおりです。

それでは、これらの事例について順番に説明していきます。

労働局によるあっせんの解決金相場がわかりやすい事例1つ目は、いじめによる休業の事案です。

この事案は、労働者が同僚からのいじめにより休業したため、事業主に対して30万円の支払を求めた事案です。

あっせん手続においては、労働者が復職の意思がないことを示したため、12万円の解決金を支払う旨の和解が成立しました。

パワハラの慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

労働局によるあっせんの解決金相場がわかりやすい事例2つ目は、退職勧奨の事案です。

この事案は、労働者が業務災害により休職していたところ、傷病が治癒した時点で退職勧奨を受けたため、事業主に対して30万円の支払を求めた事案です。

あっせん手続においては、復職の意思がないことなどから、25万円の解決金を支払う旨の和解が成立しました。

労働局によるあっせんの解決金相場がわかりやすい事例3つ目は、雇止めの事案です。

この事案は、労働者が保険加入の便宜のため、合意の上で2年の雇用期間を1年間と変更していたところ、これを根拠に1年で雇止めされたため、事業主に対して契約更新を求めた事案です。

あっせん手続においては、契約更新を行わずに、90万円を支払う旨の和解が成立しました。

雇い止め法理については、以下の記事で詳しく解説しています。

労働局のあっせん手続きには、大まかな流れがあります。

具体的には、あっせん手続きの流れ4つを簡単に整理すると以下のとおりです。

この中で、労働者が行う必要があるのは、申請手続きとあっせんにおける話し合いとなります。

労使間で紛争が発生し、労働局にあっせん申出が行われると、労働局がこれを調査し、紛争調整委員会へ委任することになります。

委任後は、あっせんの開始通知が行われ、当事者は参加意思があるか示すことになります。参加意思があればあっせん手続が開始されますが、なければ打ち切りとなり他の紛争解決手続きを用いることになります。

あっせん手続の結果、当事者が合意すればその内容の和解が成立し、不合意なら他の紛争解決手続きを用いることになります。

あっせん手続は、解決速度に重点を置いた手続であるため、事案に適した金額を獲得するには事前準備が大切となります。

具体的には、労働局によるあっせんの解決金を増額する方法3つを簡単に整理すると以下のとおりです。

それでは、これらの方法について順番に説明していきます。

労働局によるあっせんの解決金を増額する方法1つ目は、弁護士に相談することです。

労働局によるあっせん手続では、当事者の双方とも弁護士をつけていないことがほとんどです。

しかし、あっせん手続も当事者による話し合いの場であるため、合意を成立させるには根拠に基づいた説得的な主張をしていく必要があります。

また、合意の結果作成する和解書は法的効力を有するため、公平な内容にするには法的視点からのチェックが重要となります。

そのため、あっせん手続をどのように進めるべきか悩んだら、弁護士に相談することをおすすめします。

労働局によるあっせんの解決金を増額する方法2つ目は、証拠を集めることです。

あっせん手続は任意の話し合いであるため、相手の理解を得るには証拠を集めておくことが重要となります。

重要な証拠は事例により異なりますが、労働問題で証拠として用いられることの多い物10個を整理すると以下のとおりです。

労働局のあっせん手続までには、これらの証拠があるのか確認しておくといいでしょう。

労働局によるあっせんの解決金を増額する方法3つ目は、労働審判・訴訟を利用することです。

労働局によるあっせん手続の解決金相場は、労働審判や訴訟よりも低くなっています。

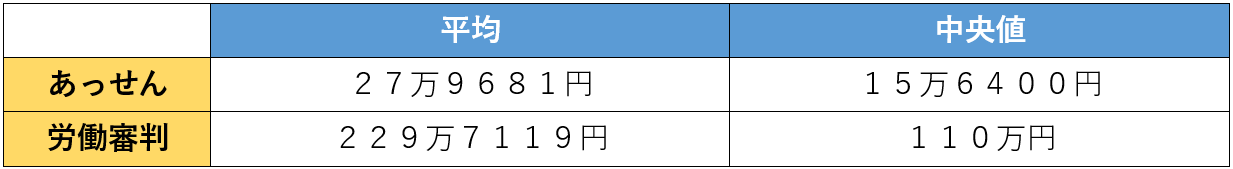

具体的には、両手続における解決金の平均と中央値は以下のとおりです。

(出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構‐労働政策研究報告書No.174)

(出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構‐労働政策研究報告書No.174)

そのため、事案に応じた適正な解決金を求める場合には、あっせん手続ではなく労働審判や訴訟を用いることになります。

労働審判の解決金相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

労働局によるあっせんや労働審判に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

以上のとおり、今回は、労働局のあっせんによるかいけつ解決金相場を説明したうえで、支払いまでの流れについて解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

この記事が、労働局によるあっせん手続の解決金について知りたいと悩んでいる方の参考になることを願っています。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

鈴木晶

横浜クレヨン法律事務所

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル303

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

人気記事

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年1月31日

不当解雇

「明日から来なくていいよ」との発言には、複数の法的意味があります。労働者の対応次第で結果が大きく変わってきますので、冷静かつ適切に対応するよう心がけましょう。今回は、「明日から来なくていいよ」は違法かを説明したうえで、給料や行かないリスク3つと裁判例を解説します。