2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

少額訴訟は上手に使えば非常に有用な制度ではありますが、使い方を間違ってしまうと必ずしも良い解決にはならないことがあります。今回は、少額訴訟とは何かを説明したうえで、やり方(書き方)や流れ、泣き寝入りとなるケースとポイントについて解説します。

2025/11/25

法律手続

少額訴訟のやり方が知りたいと悩んでいませんか?

金額が低いけど泣き寝入りはしたくないので自分で少額訴訟をやってみたいと考えている方もいますよね。

少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求を簡易裁判所において1回の期日で解決する特別な訴訟手続きです。

少額訴訟にはいくつかの条件がありますので、これを用いることができる案件は限られています。

少額訴訟については、早期に少ない負担で解決できるというメリットがあるという一方で、控訴できず、複雑な事案には向かないというデメリットがあります。

少額訴訟のやり方は、そこまで複雑ではありません。訴状と証拠、印紙、郵券などを用意して、裁判所に提出するだけです。

少額訴訟の訴状については、「少額訴訟による審理及び裁判を求める旨」と「その年にこの裁判所で少額訴訟を求めた回数」を記載しておきましょう。

少額訴訟は、訴訟を提起した後、期日の指定と送達がなされ、一回の期日審理の後、和解又は判決がされます。その後、任意の支払いがなければ、強制執行を検討します。

ただし、少額訴訟が上手くいく場合だけではなく、泣き寝入りになってしまうケースもあります。

少額訴訟を成功させるためには、いくつかのポイントを押さえて制度を活用していくといいでしょう。

これまでに自分で少額訴訟を行ってみた方の体験談なども参考になります。

実は、少額訴訟については上手に使えば非常に有用な制度ではありますが、使い方を間違ってしまうと必ずしも良い解決にはならないことがあります。

この記事をとおして、少額訴訟を自分でやってみたい方に是非知っておいていただきたい実務上のノウハウや知識を分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、少額訴訟とは何かを説明したうえで、やり方(書き方)や流れ、泣き寝入りとなるケースとポイントについて解説していきます。

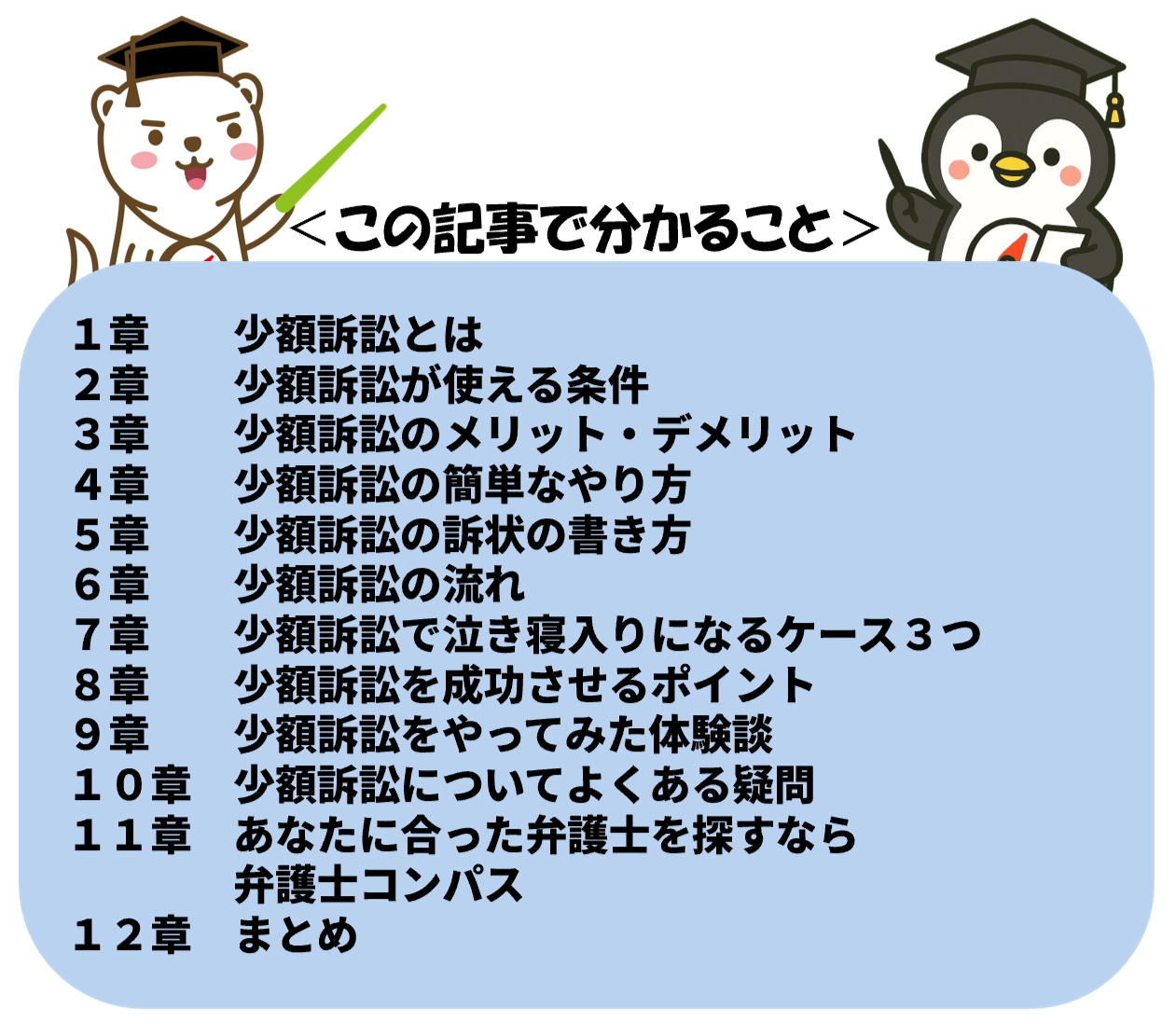

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、少額訴訟をやるにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

少額訴訟とは、60万円以下の金銭をめぐるトラブルを簡易裁判所で一回の期日で解決するための特別な制度です。

通常の裁判に比べて、時間もお金も少なく済むため、個人でも利用しやすい手続きといえます。

なぜこの制度があるのかというと、少額のトラブルであっても裁判を起こすには多くの負担がかかるからです。

通常訴訟のように何回も期日が開かれたり、長期間にわたり争ったりするのは現実的ではありません。

そこで、裁判所が一度の期日で解決できる仕組みとして、少額訴訟制度が設けられています。

例えば、30万円貸したけど返してもらえいと言った場合、25万円の給料が支払われていないと言った場合などでの利用です。

このように、少額訴訟は泣き寝入りせずに比較的早く解決したいというときに役立つ制度です。

ただし、利用には条件があるため、誰でもどんな場合でも使えるわけではない点に注意が必要です。

少額訴訟は便利な制度ですが、どんな場合でも使えるわけではありません。

法律で利用できる条件が定められており、それを満たさないと申立てができないからです。

条件を理解しておくことで「自分のケースで少額訴訟を使えるのか」が事前に分かり、無駄な手続や費用を避けられます。

例えば、少額訴訟の条件としては、以下の4つがあります。

それでは、少額訴訟を利用できる条件について順番に見ていきましょう。

少額訴訟は、請求金額が60万円以下の場合に限って利用できます。

制度の趣旨が「少額のトラブルを簡易に解決すること」にあるため、それ以上の金額では通常訴訟を利用する必要があります。

例えば、未払いの給料が20万円だったり、貸したお金が50万円だったりするケースであれば利用できます。

一方で、100万円の請求をしたい場合には少額訴訟は選べません。

請求額が60万円を超えると自動的に対象外になる点を理解しておくことが大切です。

訴額については、以下の記事で詳しく解説しています。

少額訴訟で求められるのは「お金の支払い」に限られます。

物の引渡しや土地の明け渡しなどは、審理が複雑になるため1回の期日で解決できないからです。

例えば、貸したお金を返してほしい、未払いの残業代を払ってほしい、といったケースが対象になります。

一方で「パソコンを返してほしい」といった請求は対象外です。

このように、金銭債権に限定されることを知っておく必要があります。

同じ裁判所で少額訴訟を利用できるのは、1年間に10回までと制限されています。

制度が乱用されるのを防ぐための仕組みです。

例えば、事業者が取引先ごとに繰り返し請求したりすると、裁判所の負担が大きくなります。

そのため、年間10回までという上限が設けられているのです。

一般の方が利用する場合は10回を超えることはほとんどありませんが、念のため覚えておきましょう。

最後に、相手が少額訴訟に同意するか、異議を出さないことも条件です。

なぜなら、少額訴訟は簡易である一方、控訴できないという制限があり、相手方の権利にも影響があるからです。

例えば、相手が「通常訴訟でじっくり審理してほしい」と異議を述べれば、通常訴訟に切り替わってしまいます。

その場合は少額訴訟を続けることはできません。

少額訴訟を使えるかどうかは相手方の対応によっても左右されることを理解しておくことが大切です。

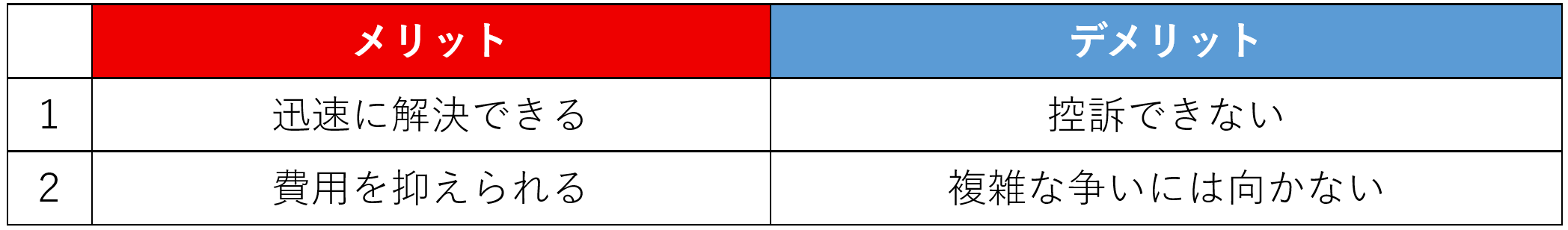

少額訴訟にはメリットとデメリットの両方があります。

これらを理解しておくことで、制度を正しく活用できるかどうかの判断材料になります。

例えば、少額訴訟のメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。

それでは、少額訴訟のメリットとデメリットを順番に見ていきましょう。

少額訴訟は原則として1回の期日で結論が出ます。

通常訴訟のように何度も期日を重ねる必要がないため、短期間で結果を得られるのが大きな利点です。

例えば、貸したお金の返還を求めて提起した場合、数か月以内に判決や和解が出るケースもあります。

これにより、時間的負担を大幅に減らせます。

少額訴訟は訴訟費用が安く済みます。

印紙代や郵券代が中心で、請求額が20万円程度であれば数千円から1万円台程度で足りることもあります。

例えば、通常訴訟では複数回の出廷や弁護士費用がかかる場合がありますが、少額訴訟では自分だけで進められるケースもあります。

そのため、経済的な負担を減らしやすい手続きといえます。

少額訴訟では、判決に不満があっても控訴することができません。

これは、手続きを迅速に終えることを優先しているからです。

例えば、「証拠が不十分だった」「もっと主張したいことがあった」と感じても、控訴審でやり直すことはできません。

このため、1回の審理で全てを出し切る必要があります。

少額訴訟は単純な金銭のやり取りを解決するための制度です。

複雑な法律問題や専門知識を要する紛争には不向きです。

例えば、多数の証拠や証人が必要となる事案では、1回の期日で審理することが困難となります。

つまり、利用できる場面は限定的であることを理解しておく必要があります。

少額訴訟のやり方は、実は複雑ではありません。

やり方を理解しておくと、初めての方でも安心して手続きを進められ、泣き寝入りを避ける助けになります。

具体的には、少額訴訟のやり方は以下のとおりです。

それでは、少額訴訟のやり方について順番に見ていきましょう。

最初に行うのは、訴状と証拠を準備することです。

訴状には「少額訴訟による審理及び裁判を求める旨」と「その年に同じ裁判所で申し立てた回数」を記載する必要があります。

例えば、未払いの給料を請求する場合には「○月分の給料○万円が未払いである」と記載し、給与明細や労働契約書を証拠として添付します。

証拠が不足していると主張が認められにくいため、客観的な資料を用意することが重要です。

次に必要なのは、収入印紙と郵券(切手)です。

収入印紙は請求額に応じた金額を購入し、訴状に貼付します。郵券は裁判所が相手方に書類を送達する際に使われます。

例えば、請求額が20万円であれば印紙代は2,000円、30万円であれば3,000円程度が目安です。

郵券代は裁判所によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

最後に、訴状と証拠、印紙、郵券をそろえて裁判所に提出します。

提出先は、原則として、相手方の住所を管轄する簡易裁判所です。

例えば、相手が東京に住んでいれば東京の簡易裁判所に、相手が大阪に住んでいれば大阪の簡易裁判所に提出することになります。

窓口で提出すれば受理され、後日裁判所から期日の通知が届きます。

ただし、事件の種類によっては、他の裁判所に提起できることもあります。

少額訴訟の訴状は、決まった書式に沿って記載すれば難しくありません。

記載すべき内容が法律でおおむね定められており、裁判所のウェブサイトや窓口でもひな型が配布されているからです。

訴状の基本的な書き方を理解しておけば、記入漏れや不備を防ぐことができ、安心して申し立てができます。

例えば、訴状には以下のような項目を記載します。

実際の記載例としては、請求の趣旨に「被告は原告に対し、金30万円を支払え」と記し、請求の原因に「令和〇年〇月〇日、原告は被告に30万円を貸し付けたが返済がない」と書きます。

添付資料には、借用書や送金明細、給与明細などのコピーをそろえるとよいでしょう。

このように、訴状は「誰に、何を、なぜ求めるのか」を整理して記載するのが基本です。

事前に必要な証拠を集めてからひな型を使って書き進めれば、訴状を書きやすくなるはずです。

少額訴訟の流れは比較的シンプルです。

通常訴訟のように何度も期日を重ねず、原則として1回の審理で結論が出る仕組みになっているからです。

流れを知っておくことで、初めての方でも先の見通しを立てやすくなり、不安を減らすことができます。

具体的には、少額訴訟の流れは以下のとおりです。

それでは、少額訴訟の流れについて順番に見ていきましょう。

最初のステップは、訴状と証拠を裁判所に提出することです。

相手の住所を管轄する簡易裁判所に訴状を出すと、訴訟が正式に始まります。

提出時に印紙や郵券も必要です。

訴状が受理されると、裁判所が期日(審理の日)を決め、相手に訴状を送達します。

この送達によって、相手が正式に訴えられたことを知ることになります。

例えば、裁判所から「〇月〇日午後2時に出廷してください」といった通知が届きます。

これにより、当事者双方が期日に集まる準備をします。

期日には原告と被告が出廷し、1回の審理で双方の言い分や証拠を確認します。

少額訴訟はスピード重視のため、長い議論ではなく要点を整理して主張することが求められます。

例えば、原告は「未払いの給料30万円を請求します」と主張し、被告は「すでに支払った」と反論する、といった形です。

証拠資料を提示しながら事実関係を確認します。

審理の結果、双方が合意すれば和解が成立します。

合意ができなければ、裁判官がその日のうちに判決を下します。

例えば、相手が「分割で支払う」と提案し、原告が応じれば和解となります。

応じなければ「30万円を支払え」といったような判決がその場で出されます。

判決や和解が成立しても、相手が支払わない場合があります。

そのときは、強制執行を申し立てて財産を差し押さえる必要があります。

例えば、相手の銀行口座や給与を差し押さえることで、判決どおりにお金を取り立てることができます。

ただし、相手に差し押さえる財産がなければ回収できないリスクもある点には注意が必要です。

少額訴訟は手軽に利用できる制度ですが、必ずしもお金を回収できるとは限りません。

解決が難しいケースを理解しておけば、事前にリスクを見極めて適切な方法を選ぶことができます。

例えば、少額訴訟で泣き寝入りとなる可能性があるケースとしては、以下の3つです。

それでは、泣き寝入りになってしまう3つのケースについて順番に見ていきましょう。

少額訴訟で勝訴しても、相手に差し押さえられる財産がなければお金を回収できません。

裁判に勝つことと、実際に支払いを受けることは別の問題だからです。

例えば、相手が無職で収入もなく、銀行口座にも残高がない場合、強制執行を申し立てても実効性はありません。

このようなときは、判決があっても泣き寝入りになるリスクがあります。

少額訴訟は相手方の同意が前提となっています。

そのため、被告が「通常訴訟で審理してほしい」と異議を述べれば、自動的に通常訴訟に移行します。

通常訴訟に移行すると、複数回の期日が設定され、解決までに数か月から1年以上かかることもあります。

その間に出廷のため仕事を休んだり、交通費がかかったり、場合によっては弁護士を依頼したりと負担が大きくなります。

例えば、最初は少額訴訟で短期間・低コストで解決できると思っていても、相手が同意しなければ長期化し、費用や労力が増えてしまいます。

このように、被告の対応によっては少額訴訟のメリットを享受できず、思った以上に負担が大きくなる可能性があるのです。

請求額があまりに小さい場合、裁判費用や労力の方が大きくなってしまいます。

印紙代や郵券代、時間的な負担を考えると、結果的に赤字になりかねないからです。

例えば、請求額が1万円で印紙代と郵券代に7000円程度かかると、勝訴しても実質的には3000円しか回収できません。

印刷代や交通費などを含めると赤字になってしまう可能性があります。

この場合、経済的合理性がなく、少額訴訟を提起しない方が経済的な負担が少ないケースもあります。

少額訴訟を確実に活用するためには、いくつかのポイントを押さえて準備することが大切です。

事前に工夫しておけば、泣き寝入りを避け、スムーズに解決できる可能性が高まります。

例えば、少額訴訟を成功させるポイントは、以下の3つです。

それでは、少額訴訟を成功させるための3つのポイントについて順番に見ていきましょう。

裁判では「言った言わない」だけでは勝てません。

契約書や領収書、給与明細、メールのやり取りなど、客観的に事実を裏付ける資料が不可欠です。

例えば、未払い残業代を請求するなら「勤務表」「給与明細」「就業規則」をセットで提出すれば説得力が増します。

証拠がしっかりしていれば、裁判官に認めてもらえる可能性が高まります。

判決を取っても、相手に財産がなければ回収できません。

事前に給与口座や勤務先、持っている不動産などを把握しておくと、強制執行の際に役立ちます。

例えば、相手の勤務先が分かっていれば「給与差押え」が可能になりますし、銀行口座を知っていれば「預金差押え」ができます。

財産の手がかりを事前に集めておくことが、少額訴訟で判決を取った後にこのようなはずではなかったとなることを防ぐことができます。

少額訴訟は自分で行うことも可能ですが、法的な判断が必要な場面では弁護士に相談しておくと安心です。

的外れな主張をしてしまうと敗訴してしまう可能性もあるためです。

あなた自身が有利だと思っている主張でも、弁護士から見たら不利な主張であるということが少なくありません。

トラブルを確実に解決したいなら、相談だけでもしておく価値があります。

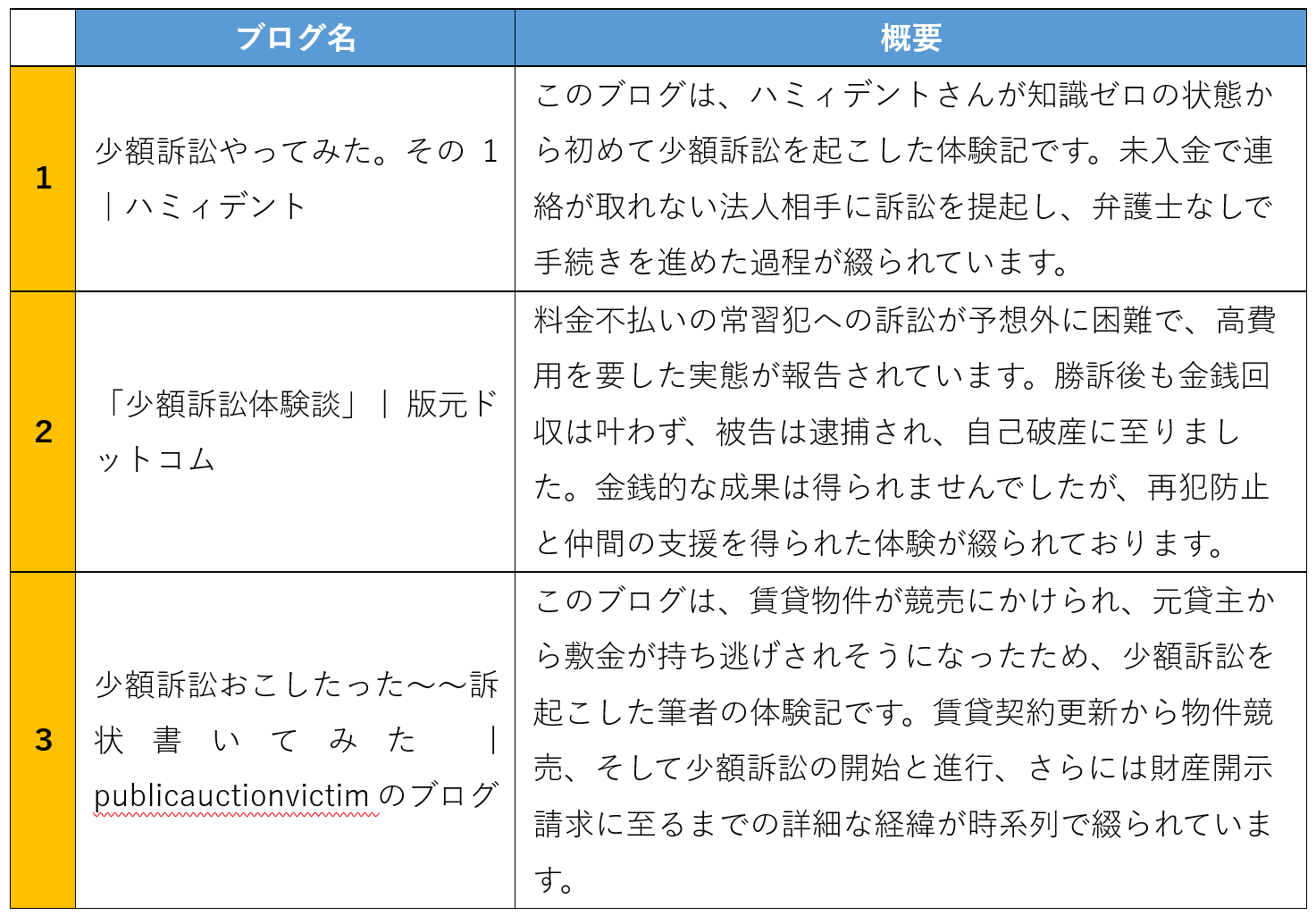

少額訴訟をやってみた体験談は、以下の3つがあります。

それでは、これらのブログについて順番に説明していきます。

このブログは、知識ゼロから弁護士なしで少額訴訟に挑んだ、法人相手の金銭トラブル解決のリアルな体験談です。

書式の選び方や裁判所での相談、必要書類の準備といった具体的な手続きの流れが分かりやすく解説されています。

Wordテンプレートの活用法や、著者が直面した困難と解決策が率直に綴られており、実践的なヒントが満載で、初めて少額訴訟を考える方にとって大変参考になります。

この記事のおすすめポイントは、少額訴訟を実際に起こした具体的な体験談から「制度の利点と現実的な難しさ」がリアルに伝わる点です。

内容証明や登記事項証明書、切手代など思った以上に費用がかかり、相手が郵便物を受け取らないたびに追加対応が必要になるなど、現実の手間が詳しく描かれています。

また、生活保護受給者に対する執行の限界や、銀行口座差し押さえの実務的な難しさなど、制度の弱点も体験を通して理解できます。

最終的にお金は戻らなくても「再犯防止」と「仲間との連帯感」を得られたという結論は、少額訴訟を検討する人にとって大きな参考となるでしょう。

一般人が少額訴訟を起こす際の具体的な手順と準備が非常に詳しく解説されている点がおすすめできます。

訴状や証拠書類の作成方法、裁判所へ提出する手数料や予納切手の詳細な内訳が示されており、費用の面も明確に理解できます。

また、少額訴訟のメリットとデメリット、特に被告に与える精神的プレッシャー効果についても言及されており、本人訴訟を検討している方にとって実践的なガイドとなるでしょう。

少額訴訟おこしたった〜〜訴状書いてみた | publicauctionvictimのブログ

少額訴訟についてよくある疑問としては以下の4つがあります。

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

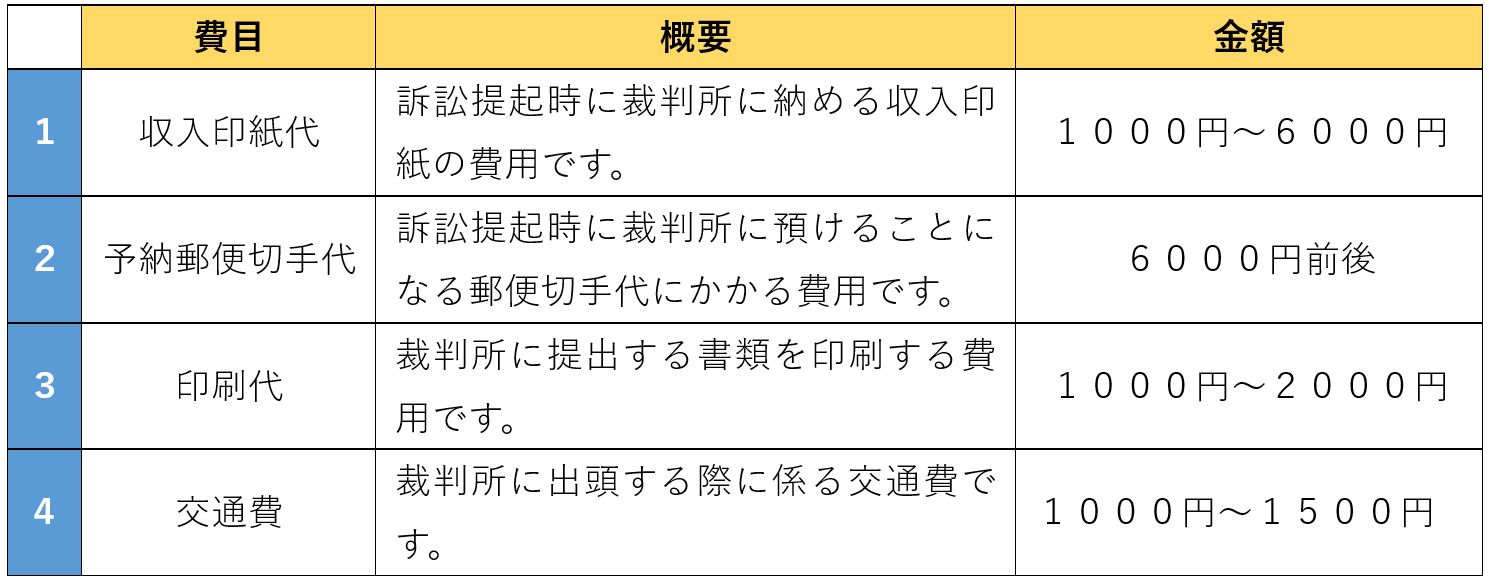

A.少額訴訟の費用は1万円~2万円程度です。

少額訴訟の費用の内訳は、以下のとおりです。

A.通常の訴訟手続きに移行する決定がされる可能性があります。

公示送達に寄らなければ被告を呼び出すことができないときは、通常訴訟に移行する決定をするとされているためです。

A.相手が弁護士を立てても、必ずしも不利になるわけではありません。

裁判所は証拠や法律に基づいて判断するため、弁護士の有無だけで結果が決まることはないからです。

ただし、弁護士が付いていると相手の主張や手続きがスムーズに進む可能性があります。

自分だけで対応するのが不安であれば、こちらも弁護士に相談しておくと安心です。

A.被告が答弁書を出さずに欠席した場合は、原告の主張を認めたものとされ(擬制自白)、原告勝訴の判決が出ます。

答弁書が出されている場合には、証拠審理を経て判決となります。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、少額訴訟とは何かを説明したうえで、やり方(書き方)や流れ、泣き寝入りとなるケースとポイントについて解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が少額訴訟のやり方が知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

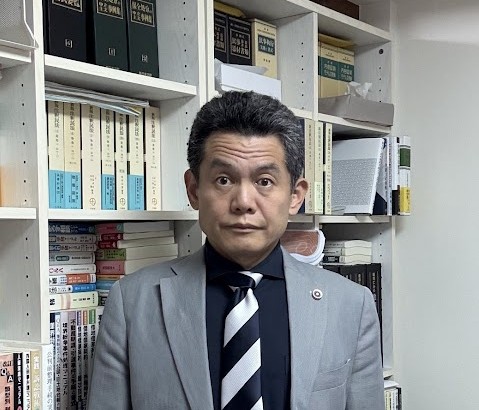

南方健幸

南方法律事務所

和歌山県和歌山市三木町中ノ丁17番地 LETOプラザ705号

詳細はこちら

松村智之

松村法律事務所

京都府京都市中京区光リ堂町420 京都インペリアルビル5階502

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

森下範凰

九段法律事務所

東京都新宿区新宿2丁目1番7号 井門新宿御苑ビル2階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

少額訴訟は上手に使えば非常に有用な制度ではありますが、使い方を間違ってしまうと必ずしも良い解決にはならないことがあります。今回は、少額訴訟とは何かを説明したうえで、やり方(書き方)や流れ、泣き寝入りとなるケースとポイントについて解説します。

2025年8月23日

法律手続

少額訴訟は上手に使えば非常に有用な制度ではありますが、使い方を間違ってしまうと必ずしも良い解決にはならないことがあります。今回は、少額訴訟とは何かを説明したうえで、やり方(書き方)や流れ、泣き寝入りとなるケースとポイントについて解説します。

2025年11月13日

法律手続

少額訴訟は上手に使えば非常に有用な制度ではありますが、使い方を間違ってしまうと必ずしも良い解決にはならないことがあります。今回は、少額訴訟とは何かを説明したうえで、やり方(書き方)や流れ、泣き寝入りとなるケースとポイントについて解説します。