2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/12/22

法律手続

裁判傍聴について知りたいと悩んでいませんか?

裁判所に行ったことがないと裁判傍聴がどのようなものかイメージしにくいですよね。

裁判傍聴とは、裁判手続きを当事者以外の一般の方が法廷で見ることをいいます。

裁判傍聴はハマればとても面白いです。

はじめての人におすすめなのは、刑事の自白事件ですが、民事事件の尋問期日や傍聴券交付事件もいいでしょう。

裁判所は各地域にありますので、お近くの裁判所に行くといいでしょう。ただし、大規模庁の方が多くの事件が係属していますので、興味がある事件を見つけやすいでしょう。

裁判傍聴にはとくにやり方というほうどのものはなく、裁判所に行って興味のある事件がやっている法廷に行き傍聴席に座って見るだけです。

私語厳禁、撮影や録音は禁止、携帯の電話はOFFにしておく必要がありますので、ルールを守って傍聴しましょう。

裁判傍聴は危険ではありませんので、安心して裁判を見るといいでしょう。

実は、裁判傍聴への社会の関心も少しずつ集まって来ていて、これを趣味とする人も増えてきました。

この記事をとおして、裁判傍聴の面白さや楽しみ方を誰でもわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説していきます。

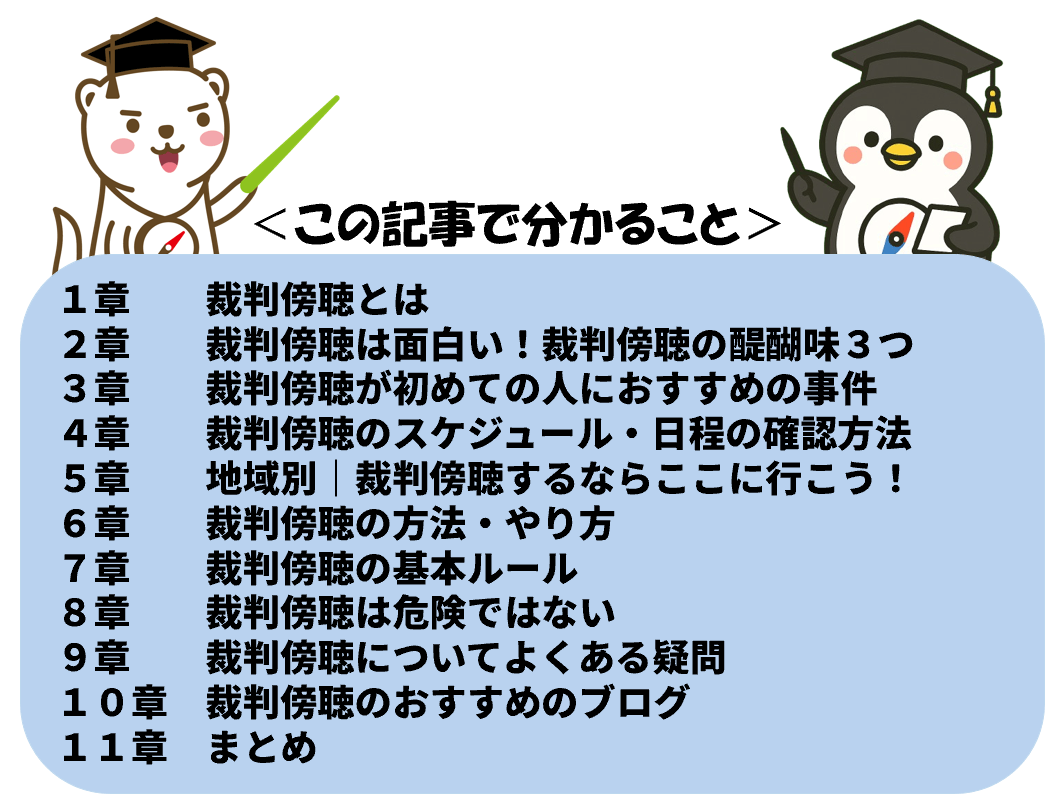

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、裁判傍聴をするにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

裁判傍聴とは、一般の人が裁判の様子を法廷で直接見ることをいいます。

法律の知識がなくても自由に見学できるため、誰でも気軽に社会の仕組みを学べる貴重な機会です。

なぜなら、日本の裁判は「公開の原則」があるため、刑事事件や民事事件の多くが一般の人に開放されているからです。

秘密の場で行われるのではなく、あえて広く見てもらうことで公正さを保つ仕組みになっています。

例えば、刑事事件で被告人が罪を認める場面や民事事件で証人が尋問を受ける場面を見ることができます。

教科書で読むだけではわからない裁判の空気感を体感できるのが魅力です。

このように、裁判傍聴は難しい知識がなくても参加できる身近な制度です。まずは「裁判傍聴とは、裁判を一般の人が見学すること」であると覚えておくとよいでしょう。

裁判傍聴は一見むずかしそうに思われがちですが、実際に見ると意外に面白いものです。

知識がなくても楽しめるので、初めての人にとっても学びや刺激の多い体験になります。

例えば、裁判傍聴の面白さについて、醍醐味としては以下の3つがあります。

それでは、裁判傍聴の醍醐味について順番に見ていきましょう。

裁判傍聴の最大の魅力は、法廷で繰り広げられる人間ドラマを直接見ることができる点です。

人が問題を起こした背景や、その人の主張、証人の証言など、教科書では得られない生々しい場面が展開されます。

例えば、刑事事件で被告人が反省の言葉を述べたり、民事事件で弁護士が法的な意見を述べたりすることがあります。

これらは実際の社会で起きている出来事であり、臨場感を持って体感できます。

このように、裁判傍聴は単なる「法律の話」ではなく、リアルな人間模様を知る貴重な機会となります。

裁判傍聴では、実際にどのように裁判が進むのかを目の前で学ぶことができます。

法律の条文だけを読んでもわかりにくい部分も、裁判官や弁護士のやり取りを見ることで理解しやすくなります。

例えば、裁判官が証人に質問したり、検察官と弁護士が証拠の扱いをめぐって議論したりする場面があります。

こうしたやり取りを通じて、法律がどのように現実の場面で適用されているかを知ることができます。

このように、裁判傍聴は生きた法律の実践を学べる「公開授業」のような役割を果たしています。

裁判傍聴を通じて、ニュースで取り上げられている社会問題を自分の目で確認することができます。

社会で実際に起きているトラブルや犯罪が、どのように裁かれていくのかを知ることは、自分の生活を考える上でも役立ちます。

例えば、職場でのトラブルに関する民事裁判を傍聴したり、交通事故や詐欺事件の刑事裁判を傍聴したりすることで、社会のルールや責任の重さをより身近に理解できます。

このように、裁判傍聴は社会の仕組みや問題を「自分ごと」として考えるきっかけを与えてくれるのです。

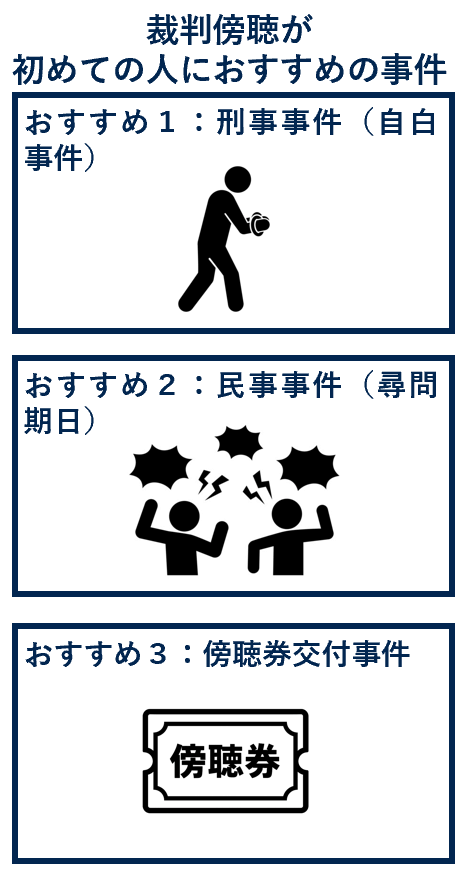

裁判傍聴はどの事件でも見ることができますが、初めての人には内容がわかりやすい事件を選ぶのがおすすめです。

難しい専門用語や複雑な手続きが多い事件だと理解が追いつかず、せっかくの体験が楽しめなくなる可能性があるからです。

初めて傍聴する人が入りやすい事件を選ぶことで、裁判の流れや雰囲気を自然に知ることができます。

例えば、裁判傍聴が初めての人におすすめの事件としては、以下の3つがあります。

それでは、初めての人におすすめの事件について順番に見ていきましょう。

刑事事件の中でも、被告人が罪を認めている「自白事件」は初めての人におすすめです。

なぜなら、自白事件は1回の期日で結審することが多く、事件の始まりから終わりまでの流れを一度で見ることができるからです。

例えば、裁判官が起訴状を読み上げ、被告人が罪を認め、その後に検察官と弁護士が量刑について意見を述べる、

といった一連の手続きが短時間で進みます。初めての人でも、裁判の全体像を把握しやすいのが特徴です。

このように、自白事件は裁判の一連の流れを一度で体験できるため、最初の傍聴にぴったりの事件といえます。

民事事件では、当事者や証人が法廷で話をする「尋問期日」を傍聴すると、裁判のやり取りがよくわかります。

普段の生活に関係するトラブルが題材になることも多く、身近に感じやすいのが特徴です。

例えば、労働問題での未払い残業代の請求や、交通事故の損害賠償請求などがあります。

証人が自分の体験を話したり、当事者が直接意見を述べたりするため、リアルな人間模様を感じ取ることができます。

このように、民事事件の尋問期日は、社会で起きている問題を自分に引き寄せて考えるきっかけになります。

有名人が関わる事件や社会的関心が高い事件などは、傍聴席が限られているため「傍聴券」が配られることがあります。

この抽選に参加して当選すると、普段はなかなか見られない注目度の高い裁判を傍聴できます。

例えば、経済事件や重大な刑事事件などでは、裁判所のロビーで傍聴券の抽選が行われ、当選者だけが入廷できる仕組みになっています。

これに参加すると、裁判の緊張感や社会的注目度を肌で感じることができます。

このように、傍聴券交付事件はやや特別ですが、非日常的な体験ができる点でおすすめです。

裁判傍聴をする際には、スケジュールを確認してあなたの関心のある事件を見つけましょう。

すべての裁判を見ることはできませんし、どのような事件が確認せずに傍聴しても興味のない事件しか見られない可能性があるためです。

裁判傍聴のスケジュール・日程の確認方法としては、以下のとおりです。

それでは、裁判傍聴の日程確認方法について順番に見ていきましょう。

事前に確認したい場合は、裁判所の公式WEBサイトを使うのが便利です。

なぜなら、最高裁判所の口頭弁論や地方裁判所の裁判員裁判など、一部の事件はインターネットで公開されているからです。

例えば、最高裁判所の開廷期日情報は以下のとおりです。

最高裁判所開廷期日情報|裁判所

裁判員裁判の開廷期日情報は以下のとおりです。

裁判員裁判開廷期日情報|裁判所

これを確認してから行けば、傍聴したい事件を狙って足を運ぶことができます。

このように、WEBサイトを利用すれば、裁判所に行く前に予定を把握できるので効率的です。

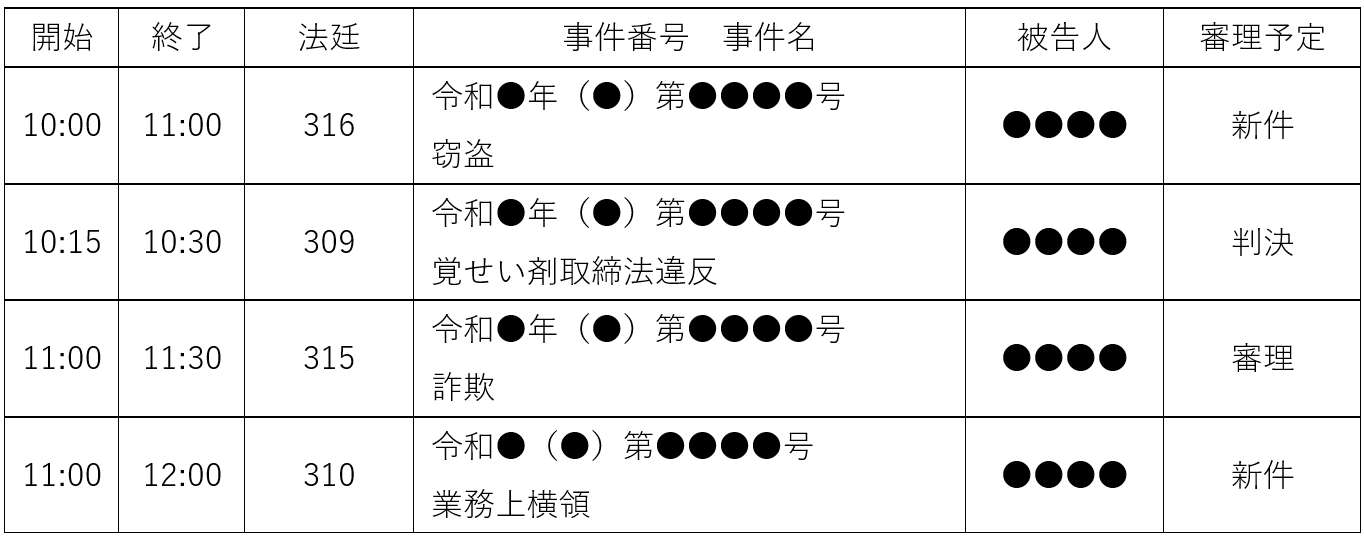

当日に予定を確認したいときは、裁判所のロビーに掲示されている開廷表を見るのが基本です。

なぜなら、その日の裁判の予定が一覧でまとめられているからです。

例えば、開廷時刻や事件名、法廷番号などが掲示されています。

このように、ロビーでの確認は当日の傍聴スケジュールを決める出発点として最も重要です。

各法廷の前にも、その日にその法廷で行われる開廷表が掲示されていますので、自分が見たい事件と相違ないか改めて確認しましょう。

例えば、ロビーで全体の予定を見た後に、法廷前で「この事件は午後2時から」と確認することで、間違えずに傍聴席に入れます。

このように、法廷前での確認は当日の最終チェックとして役立ちます。

裁判傍聴をするなら、できるだけ事件数が多く、様々な種類の裁判を見られる裁判所に行くのがおすすめです。

なぜなら、大規模な裁判所ほど多くの事件が係属しており、興味のある裁判に出会える可能性が高いからです。

自宅や勤務先の近くの裁判所でも構いませんが、初めて傍聴するなら全国有数の大規模庁に行くと効率的です。

例えば、地域別に傍聴するならおすすめの裁判所としては以下の8つがあります。

それでは、地域別のおすすめ裁判所を順番に見ていきましょう。

全国最大規模の裁判所で、刑事・民事ともに事件数が非常に多いのが特徴です。

例えば、注目度の高い経済事件や社会問題に関わる民事裁判も多く行われています。

東京で傍聴するなら、まずはこの裁判所に行けば幅広い事件を見られるでしょう。

住所:東京都千代田区霞が関1-1-4

(最寄駅)

・東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩約1分

・東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分

・都営地下鉄三田線「内幸町駅」から徒歩約10分

・都営地下鉄三田線「日比谷駅」から徒歩約13分

西日本最大の裁判所で、東京に次いで多くの事件が集中しています。

例えば、刑事事件の公判や労働問題に関する民事裁判など、幅広いジャンルを体験できます。

関西圏で傍聴するなら、大阪地裁が第一候補です。

住所:大阪市北区西天満2-1-10

(最寄駅)

・京阪電鉄中之島線「なにわ橋駅」から徒歩約5分

・京阪電鉄中之島線「大江橋駅」から徒歩約7分

・大阪メトロ御堂筋線、京阪電鉄京阪本線「淀屋橋駅」から徒歩10分

・大阪メトロ堺筋線、京阪電鉄京阪本線「北浜駅」から徒歩10分

中部地方最大の裁判所で、刑事・民事ともに事件の種類が豊富です。

東海地方で裁判傍聴するなら名古屋地裁がおすすめです。

住所:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1

(最寄駅)

・市営地下鉄名城線「名古屋城駅」(5番出口経由)から西へ徒歩10分

・市営地下鉄鶴舞線「丸の内駅」(1番出口経由)から北へ徒歩10分

・市営地下鉄桜通線「丸の内駅」(1番出口経由)から北へ徒歩15分

・市営地下鉄鶴舞線「浅間町駅」(1番出口経由)から東へ徒歩12分

・名鉄瀬戸線「東大手駅」から西へ徒歩15分

札幌地方裁判所は、北海道を代表する大規模な裁判所です。

北海道で裁判傍聴を体験するなら、札幌地裁が最適です。

住所:北海道札幌市中央区大通西11丁目

(最寄駅)

・地下鉄東西線「西11丁目駅」から北方向へ徒歩3分

首都圏でも大規模な裁判所のひとつで、刑事・民事ともに幅広い事件を扱っています。

神奈川県で傍聴するなら横浜地裁がおすすめです。

住所:神奈川県横浜市中区日本大通9

(最寄駅)

・みなとみらい線「日本大通り駅」から徒歩1分

・JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線「関内駅」から徒歩約10分

九州最大の裁判所で、地方の中心として多くの事件が集まります。

九州で裁判傍聴をするなら、福岡地裁に行くとよいでしょう。

住所:福岡県福岡市中央区六本松4-2-4

(最寄駅)

市営地下鉄「六本松駅」から徒歩約3分

中国地方の中心にある裁判所で、刑事・民事の事件を幅広く扱っています。

広島で傍聴を体験するなら、広島地裁がおすすめです。

住所:広島県広島市中区上八丁堀2-43

(最寄駅)

・JR「広島駅」南口から徒歩約19分

・JR「新白島駅」南口から徒歩約15分

歴史ある街にある裁判所で、刑事事件だけでなく民事裁判もあります。

関西で大阪以外に行くなら、京都地裁が候補に入ります。

住所:京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)

(最寄駅)

・京都市営地下鉄「丸太町」駅(1・5番出口)から徒歩約7分

・京阪本線「神宮丸太町」駅(1・3番出口)から徒歩約12分

裁判傍聴は、裁判所に行って裁判を見るだけで特別な手続きもなく、誰でも簡単に参加できます。

なぜなら、裁判は公開の原則に基づき、法廷が一般に開放されているからです。

やり方を知っておけば初めての人でも迷わず傍聴でき、スムーズに体験を楽しむことができます。

例えば、裁判傍聴の流れとしては以下の4つの手順があります。

それでは、裁判傍聴の具体的な方法を順番に見ていきましょう。

まずは最寄りの裁判所に足を運びましょう。

なぜなら、裁判傍聴は予約や申込みをしなくても、裁判所に行くだけで体験できます。

例えば、平日の午前中や午後に行けば、多くの法廷で事件が開かれており、どの裁判を見たいか選ぶことができます。

このように、傍聴は「裁判所に行くこと」から始まります。

裁判所に着いたら、ロビーや法廷前に掲示されている「開廷表」を確認しましょう。

先ほど説明したように開廷表にはその日に行われる裁判の予定が一覧で表示されているからです。

このように、開廷表を見ることで自分の興味に合った事件を選ぶことができます。

見たい裁判を決めたら、その法廷に入り、傍聴席に座ります。

裁判は傍聴人が座る専用の席が用意されており、誰でも利用できます。

例えば、入り口で静かに入室し、前列や後列など好きな場所に座って傍聴を始められます。

このように、傍聴席に座るだけで裁判の様子を目の前で見ることができます。

あとは静かに裁判の進行を見守りましょう。

このようにして裁判傍聴の魅力を十分に味わうことができます。

裁判傍聴は誰でも参加できますが、法廷には守らなければならないルールがあります。

なぜなら、裁判は当事者の人生に直結する重要な場面であり、静粛さと秩序が求められるからです。

ルールを守らないと途中で退廷を命じられてしまうことがあります。

例えば、裁判傍聴で守るべき基本ルールとしては以下の3つがあります。

それでは、裁判傍聴での基本ルールを順番に見ていきましょう。

法廷では静粛にすることが求められています。

裁判は厳粛な雰囲気で行うものですし、裁判官や当事者のやり取りが正しく聞き取れなければ公平な審理の妨げになるからです。

例えば、友人と一緒に傍聴していても、小声で話したり笑ったりすることは許されません。

このように、法廷内では一言も声を発さず、真剣に耳を傾ける姿勢が必要です。

法廷内での録音・撮影は固く禁じられています。

裁判の内容が外部に不適切に流出することを防ぎ、証人や当事者のプライバシーを守るためです。

例えば、スマートフォンで写真を撮ったり録音したりすると、即座に退廷を命じられる場合があります。

入廷前に携帯電話の電源を切りましょう。

着信音やバイブ音が鳴ると、裁判の進行が妨げられるだけでなく、当事者への配慮にも欠けるからです。

例えば、傍聴中に着信音が鳴ってしまえば、全員の注目を集めてしまい、その場にいづらくなることもあります。

このように、傍聴の際は携帯の電源はOFFにするのが基本です。

裁判傍聴は危険なものではなく、安心して参加できます。

なぜなら、法廷は裁判官や裁判所職員が管理しており、常に秩序が保たれているからです。

初めて行く人の中には「トラブルに巻き込まれるのでは?」と不安を感じることもありますが、その心配はほとんどありません。

例えば、刑事事件の裁判でも、被告人は法廷警備員に見守られており、暴れるようなことはなく安全に審理が進みます。

民事事件でも、当事者同士が冷静に話し合うよう進行されるため、傍聴席に危険が及ぶことはありません。

また、大規模な裁判所では入口で手荷物検査が行われることも多く、不審物の持ち込みが防止されています。そのため、傍聴人が安全に法廷に入れるよう工夫されています。

このように、裁判傍聴は厳格なルールと管理のもとで行われるため、危険を感じる必要はありません。

安心して法廷に入り、裁判の様子を学ぶことができます。

裁判傍聴についてよくある疑問としては、以下の10個があります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.裁判傍聴に特別な服装は必要ありません。

ただし、ラフすぎる格好や派手すぎる服装は避けた方が安心です。

例えば、普段着のシャツやジャケット程度で十分です。

A.基本的に年齢制限はありません。

ただし、幼児など法廷内で静かにしていることが難しい場合には、傍聴が難しいことがあります。

A.裁判は平日の昼間に行われるのが一般的です。

午前10時頃から始まり、午後5時頃には終了することが多いです。

例えば、午前中だけ参加する、午後だけ参加する、といった形でも大丈夫です。

A.裁判は原則として平日のみ行われ、土日や祝日は休みです。

そのため、傍聴できるのは平日の開廷時間に限られます。

A.事件によって長さは異なります。

短いものなら10分程度で終わることもあれば、長いものでは半日以上かかることもあります。

例えば、刑事の自白事件は1時間前後で終わることが多いです。

民事事件の尋問期日以外の通常期日は15分程度で終わることが多いです。

A.裁判傍聴の料金は無料です。

傍聴券が配られる事件でも、抽選への参加や入場に費用はかかりません。

A.裁判傍聴では、メモは自由にとることができます。

以前は許可制でしたが、現在は判例で、法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、故なく妨げられてはならないとされています。

(最判平成元年3月8日 民集第43巻2号89頁|レペタ事件)

A.法廷の後方に傍聴席が設けられています。

前方は裁判官・検察官・弁護士、中央は証人が座るため、傍聴人はその後ろから見守ります。

A.裁判傍聴を趣味としている人もいます。

なぜなら、費用もかからず、社会問題や人間模様に触れられるため、知的な興味を満たす体験になるからです。

例えば、全国の裁判所を巡って傍聴を楽しむ人もいます。

A.裁判傍聴については、何分前に入らなければいけないというルールはありません。

途中の入退室も可能です。

ただし、進行を妨げないように静かに入退室しましょう。

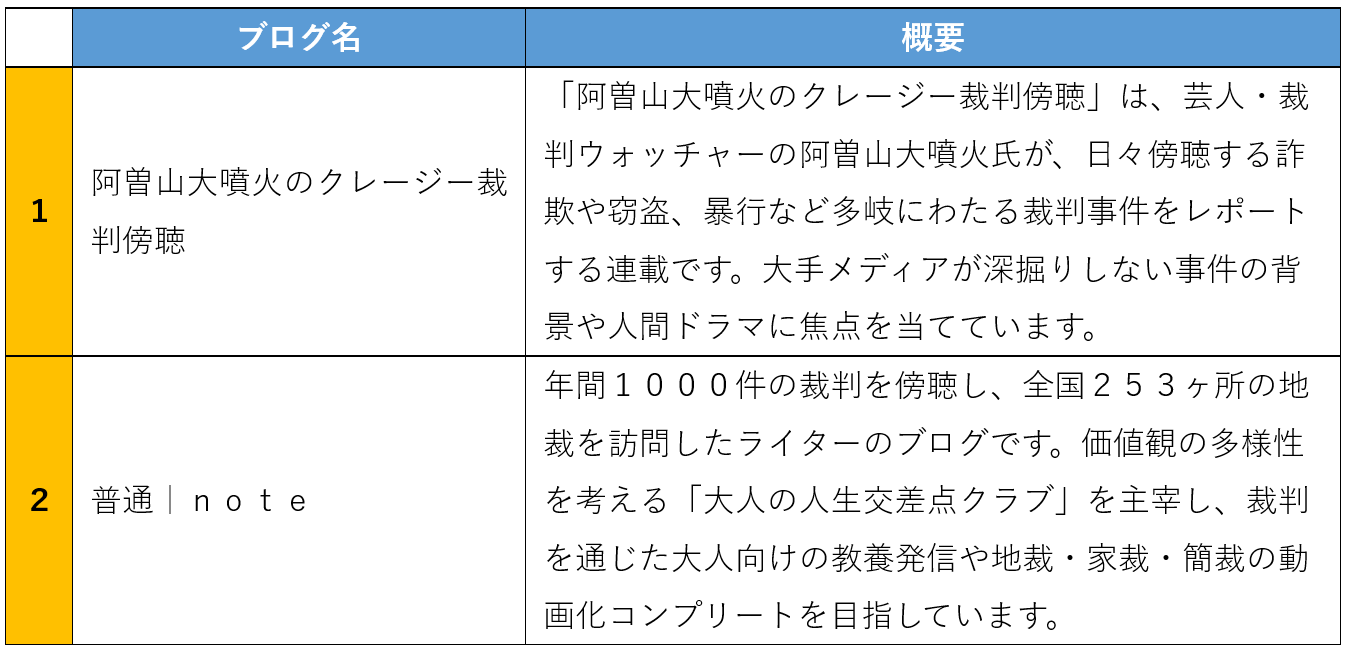

裁判傍聴をしている方のおすすめのブログとしては、以下の2つがあります。

「阿曽山大噴火のクレージー裁判傍聴」は、芸人・裁判ウォッチャーの阿曽山大噴火氏が、日々傍聴する詐欺や窃盗、暴行など多岐にわたる裁判事件をレポートする連載です。

大手メディアが深掘りしない事件の背景や人間ドラマに焦点を当てています。

見どころは、大手メディアが追わない「クレージー」な事件の背景や、を深掘りしている点です。

人間の「業」や現代社会の問題を浮き彫りにしつつ、著者の芸人としての視点から、時にユーモラスな切り口で現実を洞察する点が魅力です。

阿曽山大噴火のクレージー裁判傍聴|阿曽山大噴火|芸人/裁判ウォッチャー|FINDERS|あなたのシゴトに、新たな視点を。

年間1000件の裁判を傍聴し、全国253ヶ所の地裁を訪問したライターのブログです。

価値観の多様性を考える「大人の人生交差点クラブ」を主宰し、裁判を通じた大人向けの教養発信や地裁・家裁・簡裁の動画化コンプリートを目指しています。

見どころは、年間約1000件の裁判を傍聴する独自の視点から、特に印象深い事件や「大人としての教養」となる情報を発信している点です。

ピーチ事件や近畿大学剣道部傷害致死事件、オンラインカジノ、医療的ケア児殺人、新宿タワマン事件など、社会的に注目された事件の詳細な傍聴記が読める点が大きな魅力です。

近畿大学とのコラボ企画や、文春オンライン、NEWSポストセブンなど大手メディアへの多数の寄稿も行っています。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が裁判傍聴について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。