2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

覚書であっても、契約書と同じように法的効力が生じます。効力の期間や効力発生日、効力の失効は、当事者間で合意により定めておくことができます。今回は、覚書の効力について、法的効力の発生条件や期間と注意点3つを解説します。

2025/11/25

法律一般

覚書の効力について知りたいと悩んでいませんか?

契約書や念書と何が違うのか分かりにくいですよね。

覚書であっても、契約書と同じように法的効力が生じます。

ただし、覚書の効力が生じるにはいくつかの条件があります。

裁判例でも、基本的に覚書の法的効力は認められますが、条件が満たされていない場合には法的拘束力が否定されることもあります。

覚書の効力の期間や効力発生日については、当事者間で合意により定めておくことになります。

覚書は、法的に重要な意味を持つ書面になりますので、その名称に捉われることなく慎重に取り交わすよう注意しましょう。

実は、覚書を結ぶことは実務上も少なからず存在しており、このような書面を締結しておくことでトラブルを回避できることも多いのです。

この記事をとおして、覚書の効力を正しく理化していただき、紛争の予防や解決に役立てていただければ幸いです。

今回は、覚書の効力について、法的効力の発生条件や期間と注意点3つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、覚書の効力を上手に活用していくためにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

覚書であっても、法的効力が生じます。

契約書と違うのは呼び方だけで、その効力は変わらないためです。

覚書や念書という呼び方であっても、合意があれば契約が成立することになります。

例えば、退職条件を取り決めた覚書を作成したり、債務の支払いについて覚書を作成したりする場合でも、当事者間の合意が明確であれば裁判においても有効な証拠として扱われます。

逆に、曖昧な表現しかなく合意内容が不明確な覚書だと、効力が争われてしまうこともあります。

これは契約書というタイトルにしても同じことです。

このように、覚書は名称にかかわらず、契約と同様、法的に大きな意味を持ちます。

今後トラブルを避けるためにも、覚書を軽く考えず、契約書と同じように正確かつ丁寧に作成することが大切です。

覚書は契約書と同じように法的効力を持ちますが、その効力が必ず認められるわけではありません。

効力を発生させるためには、法律上いくつかの条件を満たしている必要があります。

覚書を作成する際に条件を理解しておくことは、無効にならないようにするために重要です。

具体的には、覚書の効力が発生する条件としては、以下の4つがあります。

それでは、覚書の効力が発生する条件について順番に見ていきましょう。

覚書の効力が認められるためには、まず当事者間で合意があることが必要です。

一方的に作られた書面では、契約として成立せず、効力を持ちません。

その理由は、契約は当事者の意思が一致して初めて成立するからです。覚書に署名や押印があると、合意の存在を裏付ける強い証拠となります。

例えば、貸金返還の合意をする場合に、貸主と借主が署名入りで覚書を交わしておけば、後から「そんな約束はしていない」と言い逃れすることは難しくなります。

したがって、覚書を作成するときは必ず当事者双方の意思が反映されていることを確認し、署名や押印を忘れないことが大切です。

覚書に効力が生じるには、その内容が明確に定まっていることが必要です。

不明確な内容を覚書に記載したとしても、有効な法律行為とは言えず拘束力は生じないためです。

例えば、「そのうち何か高価な物をあげます」という覚書を締結したとしましょう。

このような記載では、いつまでに、何をくれるのか、高価というのはいくら程度の物なのか曖昧であり、内容が確定しているとはいえないでしょう。

このように覚書の内容が確定していない場合には効力は生じないことになります。

覚書の内容が強行法規に違反している場合、その部分は無効となります。

強行法規とは、当事者の合意があっても変更できない法律上のルールのことです。

法律の中には、強行法規と任意規定があり、当事者間の合意で排除できるものとできないものが存在しているのです。

例えば、労働基準法や最低賃金法などは、強行法規の典型例となります。

1日10時間を所定労働時間とする雇用契約を締結しても、1日の労働時間を8時間までとする労働基準法に反しますので、効力は生じません。

このように強行法規に反するような覚書を締結しても効力は認められないことになるのです。

覚書の内容が公序良俗に反する場合も、無効とされます。

公序良俗とは、社会の秩序や一般的な道徳観を守るための基準のことです。

例えば、暴力行為を認める覚書や、一方的に過大な負担を強いる覚書は、公序良俗に反するとして効力を持たないことがあります。

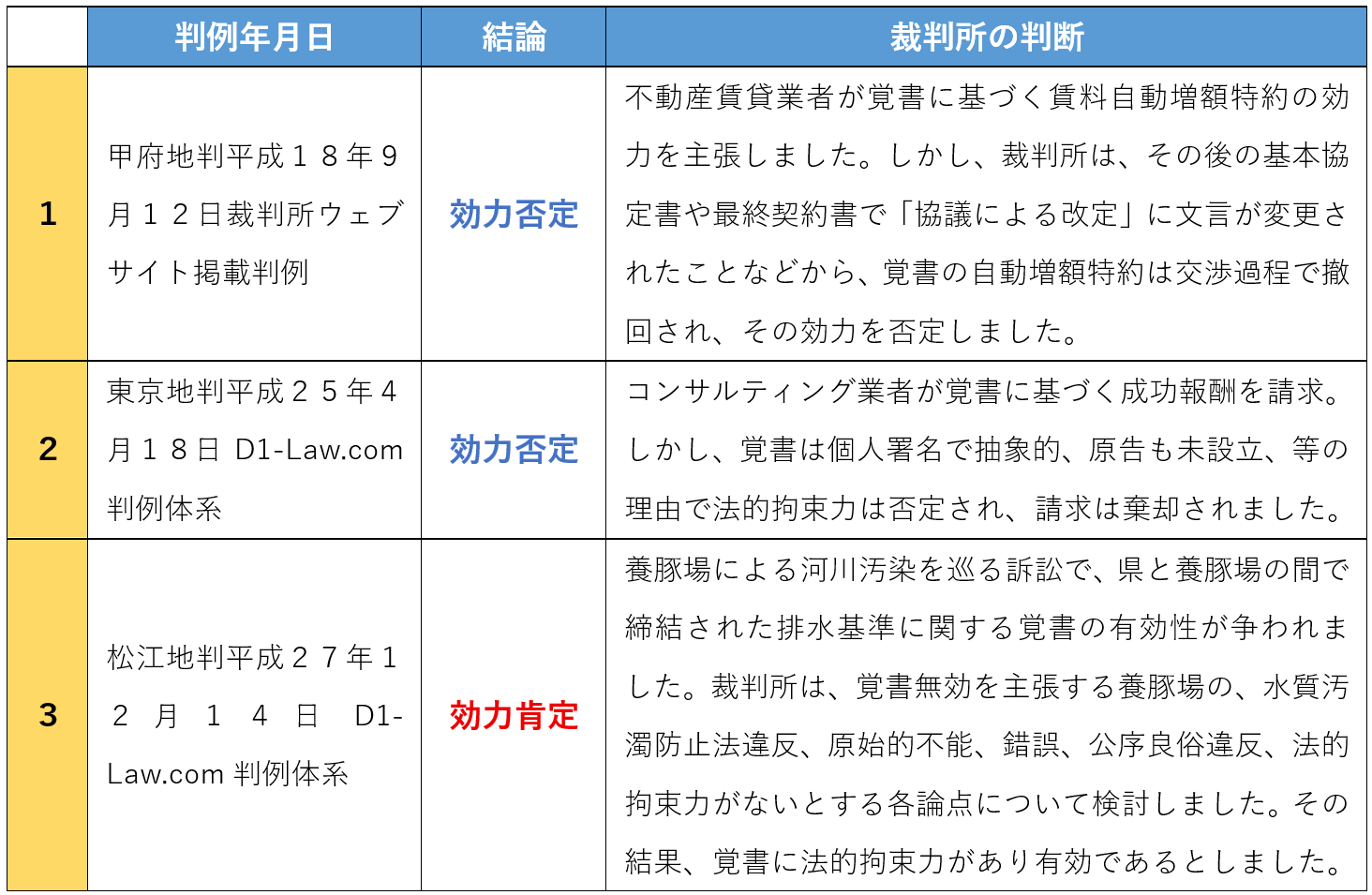

覚書の効力に関する裁判例についても、蓄積されてきています。

これらの裁判例を見ることで、覚書の効力について裁判所がどのように判断しているのかが見えてきます。

例えば、覚書の効力に関する裁判例を厳選すると以下のとおりです。

【事案】

不動産賃貸業者が、ショッピングセンター運営会社に対し、覚書に記載された、賃貸借契約開始から3年経過後に賃料を7.5%増額する特約があると主張し、増額賃料の確認と未払金支払いを求めました。

一方、運営会社は、経済情勢悪化を理由に賃料減額を求め反訴しました。

【結論】

覚書に記載されていた賃料自動増額特約は認められませんでした。

【理由】

当初の覚書には賃料自動増額特約が存在すると認められました。

しかし、その後の基本協定書や最終契約書では、「改定後の月額賃料は、改定前の月額賃料に7.5%相当額を加えた額とする」という覚書の文言が削除され、「協議により決定する」旨の文言に変更されています。

不動産賃貸業者である原告が、契約条項を明確にすべき認識があったにもかかわらず、増額特約を明記しなかったのは不自然です。

また、被告がこの自動増額条項の削除を要請した事実も認められました。

これらの経緯から、覚書に規定された賃料自動増額特約は、交渉過程で撤回され、効力を持たないと結論付けられました。

【事案】

コンサルティング業者が、エンターテイメント関連企業グループの業務改善を行い、覚書に基づき成功報酬を請求しました。しかし、この覚書の法的拘束力について争われました。

【結論】

覚書に法的拘束力なしと判断され、請求棄却。

【理由】

本件覚書は、個人の署名のみで会社名や押印がなく、将来の協議の方向性を示す書面とされました。

会社組織の最終合意ではなく、内容も抽象的で法的義務を発生させませんでした。

また、覚書作成時に原告は未設立で当事者ではありませんでした。

【事案】

県が、養豚場を営む会社に対し、河川汚染による損害賠償と、糞尿を河川に流出しない旨を定めた覚書の有効性確認を求めました。

会社は、覚書のうち特に排水基準に関する1項が無効であると主張しました。

【結論】

覚書の1項、3項、5項は有効であると確認されました。

【理由】

裁判所は、会社による覚書の無効主張を退けました。

水質汚濁防止法3条3項違反については、本覚書が行政と私業者の合意によるものであり、同法の適用はないと判断されました。

排水基準の原始的不能の主張も、覚書締結後も基準遵守が可能であったことから否定されました。

錯誤無効の主張も、会社代表者が装置の保証能力に懐疑的であったため、認められませんでした。

公序良俗違反についても、合意は一方的なものではなく、社会的な妥当性があるとして退けられました。

また、覚書の「放流するものとする」という文言から法的拘束力があると判断されました。

覚書の効力の期間は、当事者間の合意によって自由に決めることができます。

つまり、法律で一律に「何年まで有効」と決められているわけではなく、合意した内容がそのまま効力の期間として扱われます。

契約の効力は基本的に当事者の意思に基づくからです。

期間が明記されていれば、その期間中は拘束力を持ち、記載がなければ原則として合意内容が履行されるまで効力が続くと解釈されます。

例えば、「2025年3月末日まで有効」と明記すれば、その日まで効力が続きますし、「債務が完済されるまで有効」と書けば、完済するまで効力が維持されます。

逆に、期間が書かれていない覚書だと、後から「いつまで有効か」で争いが起こることもあります。

このように、覚書の効力は当事者間の合意で決まります。トラブルを避けるためにも有効期間を明記しておくようにしましょう。

覚書の効力は、当事者間で定めた発生日から生じます。

とくに発生日を明記しなければ締結日から効力が生じるのが通常です。

ただし、疑義が生じる可能性があったり、効力発生日を締結日以外にしたりする場合には、効力発生日を明記しておく必要性が高いでしょう。

例えば、「この覚書は2025年4月1日から効力を有する」と日付を明記するケースなどがあります。

また、将来の一定の出来事を条件にして「退職日から効力を生じる」と書くことも可能です。

覚書は、当事者の合意や事情の変化によって効力を失うことがあります。

効力がいつまで続くのかをあらかじめ決めておくことで、不要なトラブルを避けることができます。

覚書の効力が曖昧なままだと、片方の当事者が「まだ有効だ」と主張したり、逆に「すでに効力が切れている」と反論したりして争いになることがあります。

契約関係に明確な終わりを設定しておくことは、後の紛争予防につながります。

例えば、覚書の文中に「本覚書は2026年3月31日をもって効力を失う」と記載する方法があります。

また、「当事者の合意により新たな契約が締結されたときは、本覚書の効力を失う」と定める方法があります。

その他、「債務が完済された時点で効力を失う」といった条件付きの失効規定を設けることも可能です。

このように、覚書の効力がいつ失われるのかを明記しておくことで、いらぬトラブルや紛争を回避できます。

覚書を作成する際には、失効についても合わせて記載しておくといいでしょう。

覚書の効力に関しては、いくつか注意しておいてほしい点があります。

作成の仕方や理解の仕方を誤るとトラブルにつながることがあるためです。

注意点を理解しておくことで、安心して覚書を利用し、将来の紛争を予防できます。

例えば、覚書の効力に関する注意点としては、以下の3つがあります。

それでは、覚書の効力に関する注意点について順番に見ていきましょう。

覚書は名称にかかわらず、契約書と同じ法的効力を持ちます。

「契約書ではないから効力が弱い」と考えるのは誤解です。

覚書を軽視せず、契約書と同じ慎重さで作成・署名することが大切です。

覚書に収入印紙を貼っていなくても、効力が失われることはありません。

印紙の有無は効力の条件ではなく、税金の納付に関する問題にすぎないからです。

印紙税法は税務上の義務を定めた法律であり、印紙がなければ追徴課税などのリスクはありますが、契約そのものを無効とする規定は存在しません。

例えば、金銭の貸し借りに関する覚書を印紙なしで交わしても、当事者の合意があれば法的効力は認められます。

そのため、印紙を貼っていないから覚書の効力は生じていないなどと考えないように注意しましょう。

覚書は契約書と同じ効力を持ちますが、常に有効とは限りません。

内容によっては無効と判断されることもあります。

強行法規や公序良俗に反する覚書は、当事者が合意していても法律上効力を持たないとされるからです。

また、錯誤や詐欺、強迫により覚書を締結したような場合には、その効力が取り消されてしまうこともあります。

したがって、覚書を作成する際は、内容が法律や社会常識に反していないかを確認し、不当な態様により締結することのないように注意しましょう。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、覚書の効力について、法的効力の発生条件や期間と注意点3つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・覚書であっても、法的効力が生じます。

・覚書の効力が発生する条件としては、以下の4つがあります。

条件1:当事者間の合意があること

条件2:内容が確定していること

条件3:強行法規に反しないこと

条件4:公序良俗に反しないこと

・覚書の効力の期間は、当事者間の合意によって自由に決めることができます。

・覚書の効力は、当事者間で定めた発生日から生じます。「この覚書は2025年4月1日から効力を有する」などと書きます。

・覚書の効力の失効を記載しておくことも大切です。文例としては、「本覚書は2026年3月31日をもって効力を失う」と記載します。

・覚書の効力に関する注意点としては、以下の3つがあります。

注意点1:覚書でも契約と同じ効力

注意点2:印紙がなくても覚書の効力は生じる

注意点3:覚書が無効になることもある

この記事が覚書の効力について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

松村大介

舟渡国際法律事務所

東京都豊島区高田3丁目4番10号布施ビル本館3階

詳細はこちら

倉田勲

千葉第一法律事務所

千葉県千葉市中央区中央2丁目9番地8号 千葉広小路ビル7階

詳細はこちら

高谷滋樹

都総合法律事務所

京都府京都市中京区山伏山町540丸池藤井ビル5階

詳細はこちら

梶並吉光

北海道合同法律事務所

北海道札幌市中央区大通西12丁目 北海道高等学校教職員センター

詳細はこちら

森下範凰

九段法律事務所

東京都新宿区新宿2丁目1番7号 井門新宿御苑ビル2階

詳細はこちら

王宣麟

堂島法律事務所

東京都千代田区

詳細はこちら

山本 新一郎

横浜シティ法律事務所

神奈川県横浜市西区南幸二丁目19番4号南幸折目ビル602

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

覚書であっても、契約書と同じように法的効力が生じます。効力の期間や効力発生日、効力の失効は、当事者間で合意により定めておくことができます。今回は、覚書の効力について、法的効力の発生条件や期間と注意点3つを解説します。

2025年8月23日

法律手続

覚書であっても、契約書と同じように法的効力が生じます。効力の期間や効力発生日、効力の失効は、当事者間で合意により定めておくことができます。今回は、覚書の効力について、法的効力の発生条件や期間と注意点3つを解説します。

2025年11月13日

法律手続

覚書であっても、契約書と同じように法的効力が生じます。効力の期間や効力発生日、効力の失効は、当事者間で合意により定めておくことができます。今回は、覚書の効力について、法的効力の発生条件や期間と注意点3つを解説します。