2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律手続

裁判所から呼び出し状が届いてしまい悩んでいませんか?

いきなり裁判所に出頭するように言われても行きたくないでしょうし、答弁書を出すように言われても書き方が分からないですよね。

口頭弁論期日呼出状兼答弁書催告状とは、訴訟を提起された際に被告に届く書類で、第1回期日の日時や場所、答弁書の提出期限が記載されています。

裁判所からの呼び出しを無視してしまうと、欠席判決となり敗訴してしまい、財産を差し押さえられるリスクがあります。

もし、裁判所から呼び出し状が届いたら、内容と期日を確認したうえで、速やかに弁護士に相談しましょう。

指定された期日に行けない場合であっても、答弁書を擬制陳述するなどの方法により対処することが可能です。

裁判所から呼び出しがあるのは、訴訟を提起された場合だけではなく、調停を申し立てられた場合などもありますので、内容をよく確認するようにしましょう。

実は、裁判所から呼び出し状が届いているにもかかわらず、詐欺や架空請求と勘違いして放置していると大きな不利益を受けてしまう可能性があります。

この記事をとおして、裁判所からの呼び出しが届いた場合に知っておいていただきたい知識やノウハウを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状とは何かを説明したうえで、裁判所からの呼び出しを無視するリスクや行けない場合の対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、裁判所から呼び出し状が届いた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状サンプル

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状とは、訴訟を提起された際に裁判所から届く期日への出頭を求める書類で、答弁書の提出期限などが記載されています。

もし、裁判所からこの書類が届いた場合には、あなたは訴訟を提起されて、訴訟で被告とされたことになります。

裁判所は、期日の呼び出しは、このような呼出状の送達などの方法により行うとされています。

訴状などと一緒に特別送達という方法により行われてくるのが通常です。

特別送達とは、裁判所が訴訟関係人に書類を送達する際の郵送方法であり、郵便局員により手渡しにより交付されるのが通常です。

答弁書の提出期限や事件番号、期日、出頭場所、担当部、担当書記官、連絡先など基本的な情報が揃っていますので、弁護士に相談する際にも持参いただけると話が早いです。

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状は、裁判に呼ばれたことを知らせるだけでなく、あなたに反論の機会を与えるための通知となりますので、大切に保管しましょう。

裁判所からの呼び出しを無視してしまうと大きな不利益が生じてしまう可能性があります。

裁判所の呼び出しを軽く考えて放置すると、取り返しのつかない事態につながるおそれがあるのです。

例えば、裁判所からの呼び出しを無視するリスクとしては、以下の3つがあります。

それでは、これらのリスクについて順番に説明していきます。

裁判所からの呼び出しを受けたのに無視すると、欠席判決となり敗訴してしまう可能性があります。

当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合には、相手方の主張した事実を自宅したものとみなされるためです。

例えば、相手が「〇〇万円の支払いを求める」と主張し、あなたが出頭も答弁書提出もしなかった場合、裁判所はその請求額をそのまま認める判決を下すこともあります。

欠席判決で敗訴となった場合、相手はその判決をもとに「強制執行」を申し立てることができます。

強制執行とは、裁判で認められたお金を支払わないときに、裁判所があなたの財産を差し押さえる手続きです。

なぜそんなことが起きるかというと、裁判で確定した判決には「債務名義」と呼ばれる強い効力があるからです。

この効力によって、相手はあなたの預金口座を凍結したり、給料の一部を差し押さえたりすることができます。

例えば、給料の支払い元である会社に差押命令が届けば、あなたの給料の一部が相手に払われてしまうこともあります。

また、預金が差し押さえられれば、突然口座のお金が引き出せなくなる場合もあります。

このように、裁判を無視して敗訴判決が確定すると、実際に財産を失う危険があります。

裁判を無視した場合、相手方や裁判所との信頼関係を損なってしまい、和解のチャンスを逃す可能性があります。

本来、裁判ではお互いが歩み寄って話し合いにより解決する「和解」が選択されることも少なくありません。

しかし、呼び出しを無視して欠席してしまうと、不誠実な対応であるとして、相手の感情を逆撫でしてしまうこともあります。

例えば、初回期日に出頭していれば、支払い回数の分割や金額の減額を交渉できたかもしれませんが、無視してしまうとその機会すら失われます。

和解による柔軟な解決を望むなら、呼び出しを放置せず、早めに弁護士を通じて対応することが重要です。

裁判所から呼び出し状が届いたら、焦らず冷静に対応することが大切です。

訴状が届いたら、決して無視するべきではありませんが、答弁書を出せばそれで解決というわけでもありませんし、期日に出頭すればどうにかなるとも限りません。

具体的には、裁判所から呼び出し状が届いた場合の対処手順は以下のとおりです。

それでは、裁判所から呼び出し状が届いたときの4つの手順について順番に見ていきましょう。

最初にすべきことは、届いた書類の内容を確認することです。

呼び出し状には、第1回口頭弁論期日の日時や場所、そして答弁書の提出期限が明記されています。

いつまでに準備をすればいいのかスケジュールを明確にすることができます。

一緒に届いている「訴状」には、原告(相手)の主張や請求内容が書かれているため、どんな理由で訴えられたのかを確認しましょう。

どのような事件に詳しい弁護士に相談すればいいのかなどが明確になります。

例えば、「損害賠償を請求する訴え」なのか、「貸したお金を返してほしいという請求」なのかによって、取るべき対応はまったく異なります。

次に、なるべく早く弁護士に相談することが重要です。

弁護士は訴状の内容を確認したうえで、どのように反論すべきか、どんな証拠を準備すべきかをアドバイスしてくれます。

なぜ早めの相談が必要かというと、答弁書の提出期限が短いことが多く、準備に時間がかかるからです。

自分だけで判断して書類を出してしまうと、法的に不十分な主張になってしまったり、有利な主張のつもりが自分に不利な主張になってしまったりすることがあります。

弁護士が代理人として就くことで、裁判所とのやりとりや出頭も任せることができ、精神的な負担も軽くなります。

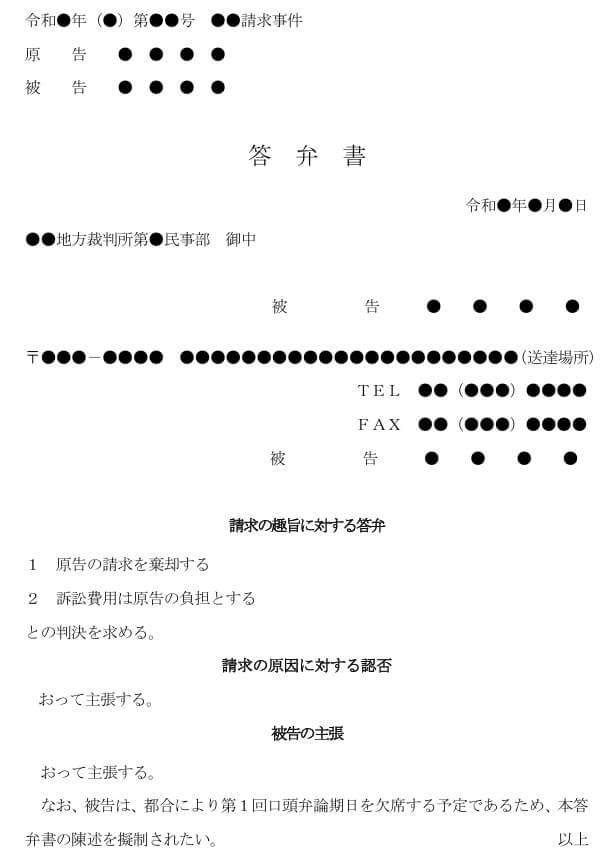

答弁書サンプル

答弁書とは、相手の請求に対する答弁や相手の主張に対する認否、反論を記載する書面です。

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状において、提出期限とされている日までに出すようにしましょう。

例えば、期限が迫っている場合は「原告の請求を棄却する」との答弁を記載したうえで、「おって主張する」などの記載しておけば、裁判所に争う意思を示すことができます。

弁護士に依頼していれば、代わりに弁護士が答弁書を提出してくれます。

答弁書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

最後に呼出状に記載された第1回期日の日時に出頭場所として記載されている法廷に出頭しましょう。

訴状と答弁書が陳述され、提出した証拠の取り調べなどがされます。

そして、裁判所により争点が整理され、次回期日までに行うことなどが指示されることになります。

そのうえで、次回期日の日程が調整されることになりますので、スケジュール帳などを持参するようにしましょう。

裁判所からの呼び出し状が届いても、仕事や遠方などの理由で期日に行けないこともあります。

期日に行けない場合でも、裁判所に連絡したり、弁護士を通じて対応したりすれば、適切に処理することが可能です。

期日呼出状が届いたけど行けない場合の対処法としては、以下の4つがあります。

それでは、期日に行けない場合の対処法について、順番に見ていきましょう。

裁判期日に出頭できない場合、弁護士に依頼することで代理人として出頭してもらうことができます。

弁護士に依頼した後は、尋問期日などを除き弁護士のみで出頭することが多いので、当事者の負担を大きく軽減できます。

例えば、仕事の都合で毎回休むのが難しいという場合でも、弁護士がいれば問題なく対応が可能です。

また、弁護士が関与していれば、裁判所とのやり取りもスムーズに進み、期日変更や証拠提出の管理も任せられます。

弁護士を依頼できない場合でも、答弁書を提出しておけば出頭と同じ効果を得られることがあります。

これを「擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)」といい、裁判所に出頭しなくても、提出した答弁書の内容を本人の発言として扱ってもらえる制度です。

つまり、「出頭できない=即敗訴」ではなく、事前に意思を示せば不利益を回避できる場合があるということです。

例えば、答弁書の末尾に「なお、被告は、都合により第1回口頭弁論期日を欠席する予定であるため、本答弁書の陳述を擬制されたい。」などの記載をしておくと丁寧です(3-3参照)。

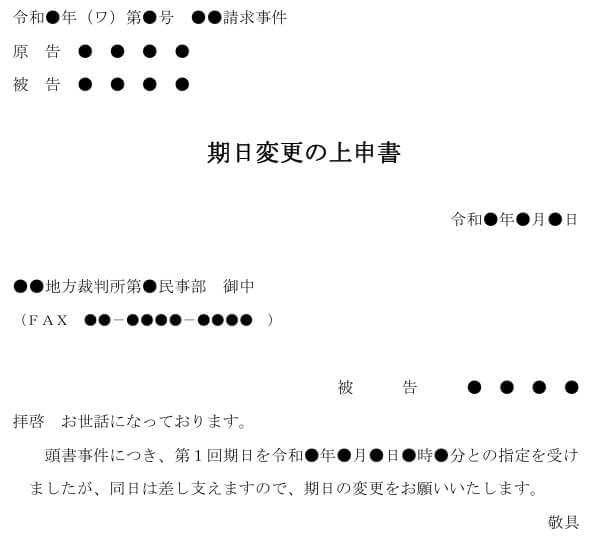

裁判所に対して、期日変更を上申するという方法もあります。

期日変更の方法によれば、内容のない答弁書しか提出されていないのに、原告が第1回期日に出頭しなければいけないという不合理も解消できます。

昨今では、被告側に代理人が就くと、第1回口頭弁論期日が取消されて、弁論準備手続期日に付され、改めて日程調整のうえ、第1回期日(WEB期日)が設定されることも多いです。

例えば、期日変更の上申書としては、以下のような書類をFAXすることになります。

期日変更の上申書サンプル

遠方のため出頭できないような場合には、WEB会議や電話会議を上申することが考えられます。

WEB期日の上申書サンプル

近年では、裁判所でもWEB会議や電話会議による出席が認められるケースがあります。

とくに遠方に住んでいたり、仕事や費用の関係で移動が難しかったりする場合には、便利な方法です。

裁判の効率化と当事者の負担軽減を目的として、オンラインでの審理が進められています。

民事訴訟でもTEAMSを使ったWEB期日が活用されるようになっています。

例えば、「東京地方裁判所で開かれるが、被告は福岡に住んでいる」といった場合、オンラインでの参加を申請すれば、移動せずに出席することができます。

ただし、事前に裁判所の許可が必要なため、早めに弁護士や書記官に相談するようにしましょう。

裁判所から呼び出し状が届くのは、訴訟を起こされたときだけではありません。

呼び出し状の見た目は似ていることもあるため、「訴えられたのでは?」と不安になる方も多いですが、すべてが訴訟とは限りません。

例えば、訴訟提起以外の裁判所からの呼び出しの理由としては、以下の4つが考えられます。

それでは、訴訟以外で裁判所から呼び出しが行われる主な理由について、順番に見ていきましょう。

もっとも多いのは、調停(ちょうてい)を申し立てられた場合です。

調停とは、裁判官と調停委員の立ち会いのもとで、当事者同士が話し合いによって解決を目指す制度です。

訴訟のように勝ち負けを決める手続ではなく、双方の合意による円満解決を目指す点が特徴です。

例えば、離婚事件や遺産分割事件では、まず相手から「家事調停」を申し立てられます。

呼び出し状には「申立人」「相手方」との記載がされており、事件名の末尾に「〇〇調停事件」と書かれています。

出頭義務があり、正当な理由なく欠席すると、調停が不成立とされ、訴訟に発展することもあるため注意が必要です。

あなたが訴訟の当事者ではなくても、証人として呼び出されることがあります。

裁判で事実関係を確認するために、裁判所が「証人尋問」を行うためです。

通常は、当事者から証人になってもらえないか依頼され、同行により出頭することが多いですが、裁判所から呼出状により呼び出されることもあります。

例えば、職場トラブルの裁判で「同僚の目撃証言」が必要なとき、当事者ではない同僚が証人として呼び出されることがあります。

呼び出しを無視すると過料(罰金のような制裁)を受けることもあるため、出頭するようにしましょう。

家庭裁判所からの呼び出しの場合は、少年事件の調査に関するものの可能性があります。

これは、未成年者が事件を起こしたときに、家庭裁判所が事実関係や背景を確認するために行う手続です。

なぜ呼び出されるかというと、少年本人やその保護者から事情を聞き、再発防止や更生のための対応を決める必要があるからです。

調査官が面談を行い、家庭環境や学校生活について話を聞くこともあります。

無視せず出頭することで、本人や家族にとって有利な判断を得やすくなることがあります。

刑事事件で起訴された場合にも、裁判所からの呼び出しがあります。

この場合は「刑事裁判への出頭命令」であり、被告人として出廷しなければなりません。

刑事裁判は被告人本人の出頭が原則であり、欠席すれば勾引(こういん:強制的な連行)されることもあるからです。

保釈中である場合には、保釈が取消されてしまうリスクもあります。

刑事事件での呼び出しは非常に重い意味を持つため、必ず出頭するようにしましょう。

裁判所からの呼び出しについて、よくある疑問としては以下の3つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.裁判所からの封書で手渡しにより届いた場合は、本物である可能性が高いです。

裁判所の呼び出しは、原則として、特別送達という方法で郵便局員が手渡しで配達されるためです。

一方、詐欺のハガキやメールは「簡易裁判所」や「法務省」などの名をかたって送られてきますが、封書ではなく普通郵便やメール形式である点が大きな違いです。

例えば、「法的手続を開始しました」「未納料金があります」などと書かれたハガキが届いた場合、それはほとんどが架空請求です。

本物の裁判所の呼び出しには、事件番号・裁判所名・担当書記官名が必ず記載されています。

不安なときは、呼び出し状に書かれている裁判所に直接電話して確認すれば確実です。

実際の裁判所職員が対応してくれるため、詐欺を見抜くことができます。

A.答弁書の提出期限に間に合わない場合は、「原告の請求を棄却する」との答弁を記載したうえで、認否や被告の反論は「おって主張する」として提出するといいでしょう。

裁判所から、認否や反論に必要な期間を聞かれたうえで、改めて、準備書面として、新たに設定された期限までに提出することになるのが通常です。

A.期日に欠席してしまい、裁判所から「判決言渡し期日の通知」が届いた場合でも、まだ諦める必要はありません。

なぜなら、判決が出る前であれば「弁論の再開」を申し立てることで、再び審理を行ってもらえる可能性があるからです。

裁判所は、当事者が出頭できなかった事情を理解すれば、弁論の再開を認めてくれることが多いです。

そのため、通知を受け取ったら放置せず、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

弁護士が対応すれば、再開の申立書を提出し、あなたの主張を反映できるように動いてくれます。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状とは何かを説明したうえで、裁判所からの呼び出しを無視するリスクや行けない場合の対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状とは、訴訟を提起された際に裁判所から届く期日への出頭を求める書類で、答弁書の提出期限などが記載されています。

・裁判所からの呼び出しを無視するリスクとしては、以下の3つがあります。

リスク1:欠席判決となり敗訴してしまう

リスク2:財産を差し押さえられてしまう

リスク3:和解交渉がしにくくなってしまう

・裁判所から呼び出し状が届いた場合の対処手順は以下のとおりです。

手順1:訴状の内容と期日を確認する

手順2:弁護士に相談する

手順3:答弁書を提出する

手順4:第1回期日に出頭する

・期日呼出状が届いたけど行けない場合の対処法としては、以下の4つがあります。

対処法1:弁護士に依頼する

対処法2:答弁書を擬制陳述する

対処法3:期日変更を上申する

対処法4:WEB会議や電話会議を上申する

・訴訟提起以外の裁判所からの呼び出しの理由としては、以下の4つが考えられます。

理由1:調停を申し立てられたため

理由2:証人申請をされたため

理由3:少年事件で調査をするため

理由4:刑事事件で起訴されたため

この記事が裁判所から呼び出し状が届いてしまい悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

伊藤正喜

伊藤小池法律事務所

東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階

詳細はこちら

梶並吉光

北海道合同法律事務所

北海道札幌市中央区大通西12丁目 北海道高等学校教職員センター

詳細はこちら

倉田勲

千葉第一法律事務所

千葉県千葉市中央区中央2丁目9番地8号 千葉広小路ビル7階

詳細はこちら

松田 公利

弁護士法人松田共同法律事務所

宮崎県宮崎市別府町6番1号

詳細はこちら

小林 扶由樹

小林法律事務所

静岡県富士市浅間本町2-38-21 小林法律事務所

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

松村智之

松村法律事務所

京都府京都市中京区光リ堂町420 京都インペリアルビル5階502

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します…

2025年11月13日

法律手続

証拠説明書は、主張書面に比べ軽視されがちですが、立証の全体像を示すうえで重要な書面となります。今回は、証拠説明書とは何かを説明したうえで、テンプレート書式や書き方と簡単な記載例11個を紹介しながら、実務上の取り扱いや注意点を解説します。