2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律手続

債務不存在確認訴訟がどのようなものか知りたいと悩んでいませんか?

普通の訴訟と何が違うのかイメージが沸かず、よく分からないという方もいますよね。

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。

債務請求訴訟とは、提訴する側が債務者であることや判決に執行力がないこと、確認の利益がないと却下され審理してもらえないことなどが異なっています。

債務不存在確認訴訟については、法律関係が明確になる等のメリットがありますが、債権者からの請求を誘発する等のデメリットもあります。

債務不存在確認訴訟を提起すると、第1回期日が指定され、訴状が債権者に送達されることになります。その後期日を繰り返し、尋問や判決に向けて審理が進んでいくことになります。

債務不存在確認訴訟のポイントについては、債権者側と債務者側で少し違いがあります。

自分自身でも債務不存在確認訴訟を行うことはできますが、専門的な手続きとなるため出来れば弁護士に依頼した方がいいでしょう。

実は、訴訟は必ずしも債権者から請求を行わなければいけないものではなく、債務者側から申し立てられることも珍しくありません。

この記事をとおして、債務不存在確認訴訟がどのようなものかを一般の方にもわかるように簡単に説明していくことができれば幸いです。

今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、債務不存在確認訴訟がどのようなものであるかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。

一般的な訴訟(債権者からの請求)とは逆で、債務者側が訴訟を起こす点が特徴です。

請求される前に「支払う必要がないこと」を法的に確定させたいときに利用されます。

たとえば、債務不存在確認訴訟が用いられるのは、次のようなケースです:

債務不存在確認訴訟は、将来的なトラブルを避けるために、自ら法的関係をクリアにしたいときに使える制度です。

「言いがかり」や「根拠のない請求」に備える有効な手段でもあります。

債務不存在確認訴訟は、いわゆる「普通の訴訟(債務請求訴訟)」とは違う部分があります。

これらの違いを理解することで債務不存在確認訴訟がどのようなものなのか、より理解することができるでしょう。

例えば、債務不存在確認訴訟と債務請求訴訟との違いは以下の3つです。

それでは、これらの違いについて順番に説明していきます。

債務不存在確認訴訟は「債務者」が起こす訴訟で、債務請求訴訟は「債権者」が起こす訴訟です。

債務不存在確認訴訟は、「支払義務がない」ことを明確にしたい債務者が提起します。

一方、債務請求訴訟は、債権者が「支払ってもらいたい」と思うときに提起する訴訟です。

例えば、借用書のあるお金について、すでに返済したのに「まだ返していない」と言われたとき、債権者が支払いを求めて訴えるのが債務請求訴訟、返済済みであることを先に明確にしておきたい債務者が訴えるのが債務不存在確認訴訟です。

つまり、どちらの立場が先に動くかで訴訟の種類が変わります。

債務不存在確認訴訟の判決には原則として「執行力(強制力)」がありません。

この訴訟は、債務が存在しないという「法律関係の確認」が目的なので、相手に何かを命じたり、財産を差し押さえたりする効力はありません。

例えば、500万円の債務不存在の確認を申し立てた結果、裁判所は債務として200万円が存在しており、300万円は不存在であるとの心証を得たとします。

その結果、500万円のうち300万円の部分については不存在であるとの判決がされ、その余りの原告の請求は棄却する旨の判決が出たとします。

この場合でも、裁判所は、原告に対して200万円を支払うよう命じる判決をしたわけではなく、300万円の不存在を確認したにすぎません。

そのため、被告は、判決後、原告に対し、差し押さえができるようになるわけではありません。被告が執行したい場合には、別途反訴を申し立てておく必要があります。

債務不存在確認訴訟には「確認の利益」が必要とされます。

つまり、ただの不安や可能性では訴えが却下されて審理してもらえないことがあります。

確認訴訟を無制限に認めると、被告が訴訟に対応する手間が著しいですし、裁判所にも負担がかかってしまうためです。

例えば、「もしかしたら請求されるかも」という漠然とした不安だけでは訴えることはできません。

一方、実際に「請求書が届いた」「口頭で請求された」など具体的なトラブルの兆しがあれば、確認の利益が認められる可能性が高くなります。

このように債務不存在確認訴訟を起こすには、実際に紛争として成熟していることが必要なのです。

債務不存在確認訴訟には、メリットだけではなく、デメリットもあります。

債務不存在確認訴訟を申し立てることを考えている場合には、デメリットを踏まえても、メリットの方が大きいか慎重に検討しましょう。

具体的には、債務不存在確認訴訟のメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。

それでは、メリットとデメリットについて順番に説明していきます。

債務の有無を裁判所で確認してもらうことで、将来のトラブルを防げます。

曖昧な状態のままだと、何度も請求されたり、精神的な不安が続いたりするため、訴訟で明確化する意義は大きいです。

例えば、「返済済みの借金」について、再度請求されそうなときに「すでに支払った」と認めてもらえれば、それ以上の請求を防げます。

争いを事前に断ち切りたい人にとって、有効な手段といえるでしょう。

相手方と直接やり取りせずに、裁判所を間に挟んだやり取りをすることができます。

威圧的だったり、感情的だったりする、債権者に対しては、直接のやり取りを避け、裁判所に間に入ってもらうことも有効です。

例えば、「一人でうちまで来い。土下座したうえで1000万円払え。」などと言われているような場合です。

感情的になっている債権者の自宅に行くのは危険ですので、心理的負担も大きいので、裁判所を利用して解決した方がいい場合もあります。

相手と関わること自体がストレスな場合には、大きなメリットです。

裁判所が手続きを主導するため、放置されることなく継続的に進行します。

交渉では相手の都合で止まってしまうことがありますが、訴訟では裁判所が期日(裁判日程)を決めるため、一定のペースで進みます。

例えば、「月に1回程度のペースで裁判期日が入る」ことで、解決までの見通しが立てやすくなります。

相手方の回答が遅かったり、放置されていたりする場合に、不安で手続きを前に進めたい方には向いています。

訴訟を起こしたことで、かえって相手から請求されることがあります。

債務不存在確認訴訟を起こすと、相手も「ある」と主張するきっかけになり、反訴されることがあります。

例えば、「借金はない」として訴訟を起こしたのに、債権者が「いや、ある」として金銭請求訴訟を同時に起こすケースもあります。

争いが激化する可能性もあるため、慎重な判断が必要です。

交渉での解決と比べて、訴訟には弁護士費用や訴訟費用がかかります。

裁判所への印紙代や郵券、そして弁護士に依頼する場合は着手金・報酬金等が必要です。

例えば、100万円の債務について訴訟を提起すると、印紙代は1万円、弁護士費用は数十万円かかる可能性があります。

費用対効果を考慮して、訴訟を選ぶべきか検討しましょう。

訴訟には数か月~1年以上かかることもあり、すぐに解決したい人には不向きです。

書面のやり取り、証拠調べ、尋問などを経て、判決まで進むため、スピーディーな決着は難しいのが現実です。

例えば、地方裁判所で通常訴訟を行った場合、期日は月1回ペースで設定され、半年~1年程度かかるのが一般的です。

時間的・精神的負担も考慮して、訴訟に踏み切る必要があります。

債務不存在確認訴訟は、通常の民事訴訟とほぼ同じ流れで進みます。準備から判決まで通常6か月~1年6か月程度となることが多いです。

訴訟は段階を追って進行するため、全体の流れを把握しておけば、精神的な負担も軽減され、事前に準備すべきことも明確になります。

例えば、「訴状を出せばすぐに判決が出る」と思っていると、実際には期日や書面のやり取りが複数回あるため、想定外の時間がかかってしまうことがあります。

具体的には、債務不存在確認訴訟については、以下のステップで進んでいくことになります。

それでは、これらのステップについて順番に説明していきます。

まず、債務不存在を主張するための訴状を作成し、裁判所に提出します。

訴状には、対象となる債務、確認の利益がある根拠などを記載する必要があります。

提出先は、原則として被告(債権者)の住所地を管轄する裁判所です。

なお、不備があると補正などを命じられることになります。

訴状が受理されると、裁判所から被告(債権者)に訴状が送達されます。

この時点で被告に「訴えられたこと」が正式に伝えられ、裁判が開始されたことになります。

被告へ訴状を送達する際には第1回期日の日程や答弁書の提出期限などが記載された紙も同封されることになります。

裁判所が指定した日に、第1回の期日(口頭弁論)が開かれます。

通常はこの期日までに、被告側が「答弁書」を提出して反論の準備をします。

最近はWEBにより期日が行われることも増えています。

第1回期日以降、1か月に一回程度の頻度で期日が入り、双方の主張・反論と証拠のやり取りが続きます。

争点が多い場合には、繰り返される期日の回数も多くなります。

双方の主張が出尽くした当たりで、裁判所が「一度、今後の進行についての協議させていただきたい」として、和解の話を勧めてくることも多いです。

争点が整理されると、証人尋問や本人尋問が行われる場合もあります。

その後、2~3か月で裁判所が判決を言い渡すことになることが多いです。

なお、尋問を踏まえた最終準備書面を提出する場合には、提出してから2~3か月となる傾向にあります。

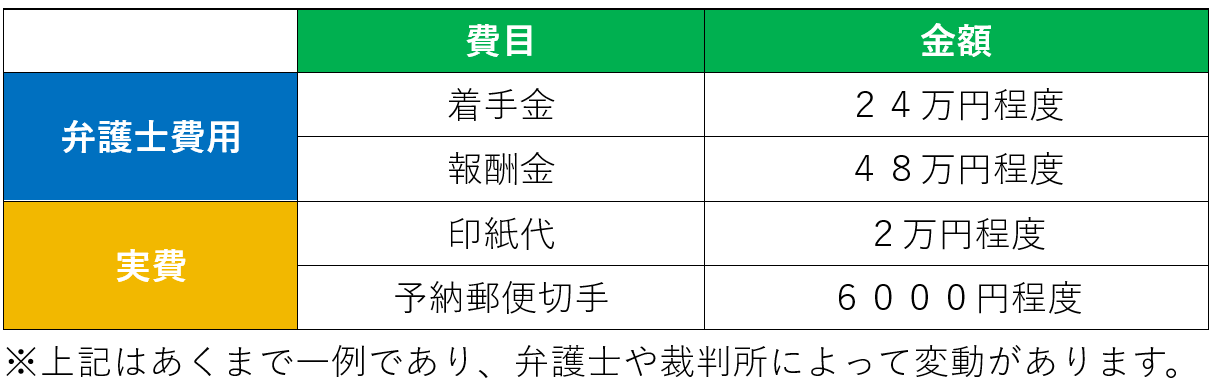

債務不存在確認訴訟に必要な費用としては、300万円の債務の不存在を確認する事案を例にすると、概ね以下の金額となることが多いです。

それでは、順番に説明していきます。

弁護士費用は、着手金と報酬金に分かれており、事前に確認しておくことが重要です。

着手金は依頼時に支払う初期費用、報酬金は「債務不存在」の判決を得られた際などに成功報酬として支払います。

報酬金は得られた経済的利益を基準に算定されることが多いです。

例えば、300万円の債務が不存在であると認められた場合、弁護士費用は着手金約24万円、報酬金約48万円となることがあります(旧弁護士報酬基準に準じた相場)。

事務所によっては、分割払いや報酬金重視型(着手金を抑える方式)など柔軟な対応をしているところもありますので、契約前に確認しましょう。

弁護士の着手金相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士の成功報酬については、以下の記事で詳しく解説しています。

実費としては、訴状に貼る収入印紙代と、郵券(予納切手)代がかかります。

印紙代は、訴訟物の価額(=確認したい債務額)に応じて決まります。

郵券は、裁判所から相手方に訴状などを送るための費用で、裁判所ごとに必要額が異なります。

例えば、300万円の債務不存在を求める訴訟では、印紙代は約2万円、郵券は約6,000円程度が必要です。

印紙代は高額になることもあるため、訴訟物の価額を正確に把握しておくことが大切です。

実費については、以下の記事で詳しく解説しています。

【事案】

交通事故による債務の不存在確認訴訟が提起されました。

請求の趣旨は以下のとおりとされていました。

「原告らの被告に対する別紙交通事故目録記載の交通事故に基づく不法行為を原因とする損害賠償債務は、原告ら各自について存在しないことを確認する。」との訴訟が提起されました。

第1審(東京地判平成4年3月27日判時1418号112頁)は、「当事者の主張する損害額が異なるというだけで確認の利益を肯定することはできず、更に、この違いを解消すべく当事者が誠意をもって協議を尽くしたがなお示談が成立しない事情若しくは加害者の誠意をもって協議に応ずることのできない被害者側の事情をも要する」としたうえで、確認の利益が主張立証されていないとして、訴えを却下しました。

これに対して、原告が控訴しました。

【裁判所(控訴審)の判断】

裁判所(控訴審)は、第1審の上記立場につき、根拠のあるものとは考えられず、支持できないとしました。

そのうえで、「症状が固定していないとの被害者の言い分が果してそのとおりであるか加害者の側で正確に把握することができないため、訴訟外での折衝の成り行きに任せたままでは、加害者の側として本来正当とされる解決の範囲を超えて不当に多額の損害の賠償を強いられるおそれがあるということもあり得ないではなく、このような場合には、被害者の側で訴訟を提起しないのであれば、加害者の側に訴訟の場で損害を確定することについて必要性ないし利益があるというべきであり、加害者から債務不存在確認の訴えを提起したときに、これにつき確認の利益を否定することは困難である。」としたうえで、上記理由で確認の利益を否定し本件訴えを却下した第1審に問題があるとして、更に審理を尽くすよう差し戻しました。

債務不存在確認訴訟は、「自分に支払う義務がないこと」を確認するという特殊な性質をもつ訴訟です。

そのため、一般的な債権者からの請求訴訟とは異なり、債権者・債務者それぞれに求められる対応や判断ポイントが違ってきます。

この章では、債権者と債務者、それぞれの立場から見た債務不存在確認訴訟の実務上のポイントをわかりやすく整理し紹介します。

債務不存在確認訴訟を起こされた場合、迅速かつ具体的な反論を準備することが重要です。

訴えを放置してしまうと、「債務は存在しない」との判決が確定してしまうおそれがあります。

例えば、貸金契約書の原本や返済状況の記録、口頭でのやり取りを記録したメモなど、

「債務が存在する」ことを裏付ける資料を早い段階で整理・提出する必要があります。

訴訟提起された段階で、ただちに弁護士に相談し、反訴(請求)を検討することも重要です。

受け身にならず、自ら請求を行うことで、主導権を取り戻すことができます。

債務者が確認訴訟を提起する場合、「確認の利益」があることを明確に主張することが必要です。

債務不存在確認訴訟は、「請求されるおそれがある」というだけでは却下される可能性があり、

相手方から債務の請求をされている状況や交渉経緯を具体的に説明していく必要があります。

例えば、「債権者から督促状が届いた」、「和解の提示をしたが決裂した」などの事情を訴状に明記することで、確認の利益があると判断されやすくなります。

債務不存在確認訴訟については、自分自身でも行うこと自体は可能です。

弁護士でなければ訴訟を提起できないとはされておらず、訴訟の提起自体は誰でも行えるためです。

例えば、債務不存在確認訴訟を提起する際には、以下のような訴状を作ることが多いです。

ただし、専門的な手続きとなるため出来れば弁護士に依頼した方がいいでしょう。

債務不存在確認訴訟では確認の利益が問題となることは勿論、被告から答弁書が出てきた際には、これに対しても適切に反論をしていく必要があります。

確認の利益が否定されれば訴えは却下されてしまいますし、確認の利益が認められても債務が存在すると判断されれば訴えは棄却されてしまいます。

債務不存在確認訴訟についてよくある疑問としては、以下の7がつがあります。

これらの疑問について順番に解消していきましょう。

A:債務不存在確認訴訟の訴訟物は、不存在確認の対象となる債務に係る残額の存否ないしその限度とされています。

A:債務の存在は被告が立証責任を負います。

なお、確認の利益は、争いがある場合には、原告が確認の利益を基礎づける主張や根拠資料を出さないと訴えは却下されます。

A:請求原因として、確認の利益を基礎づける事実、すなわち、訴訟物たる債務を特定するために必要な事実、及び、被告が原告に対し請求の趣旨記載の債権を有すると主張している事実を記載することになります。

A:不存在を確認された被告から原告に対して、債務に係る支払いを請求するようにとの訴えを同じ訴訟手続の中で提起し返すものです。

A:債務者が自認している部分については、既判力は生じないとされています(最判昭和40年9月17日)。

A:不存在と主張している給付請求権の価額です。

給付請求権の額が明らかでない場合には、ひとまず訴額不明として160万円とします。

訴額(訴訟物の価額)については、以下の記事で詳しく解説しています。

A:原告と被告が合意すればできます。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が、債務不存在確認訴訟がどのようなものか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

弁護士に相談する

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。